音ゲー座学に目覚めたきっかけを振り返りながら自分史を書いてみる(2011年3月頃~2013年4月頃)

あけましておめでとうございます。

今年もマイペースにゲームを楽しんでいこうと思いますが、去年や一昨年を振り返ってみると、忙しかったとはいえもう少し音ゲー関連の話を記事や動画で発信できたらなと思うことがありました。

そこでまた何か雑談的なものを書こうと思い、過去の自分の音ゲーを振り返りつつ自分史をまた書いてみようと思います。

年数が経つにつれ忘れていきそうなので今のうちに!です。

時間ない方は最後のまとめだけでも一読いただけたら幸いです^^

今回は

・DP十段取得から座学に本格的に目覚めるまで(2011年3月頃~2013年4月頃)

をテーマに書いてみようと思います。

DP始めてから十段取得までは以下の記事をご参照ください。

①DP十段~DP皆伝取得(2011年3月頃~2013年6月上旬)

DP十段合格して大学生活スタートと共にDP皆伝を目標にしてました。

小タイトルの期間の通り、予想よりかなり早く合格することができたのですが、これは以下の前提がある為です。

・高校2年でサイレントEXクリアの為の対策経験あり

・高校3年でSP皆伝取得済

・大学生生活スタートなので時間たっぷり

この通り、既に結構なやり込み具合で音ゲーを嗜んでいました。

1つ目のポップンでの対策経験がある意味この記事では一番重要で、後述するDP座学はポップンで餡蜜研究してた経験から受け継がれたものであり、その時に観た某氏のトイコンFC、サイレントFC動画で衝撃を受けたのが全ての始まりだと思ってます。

詳細を語ると長いですが、「餡蜜はトリルだけじゃない」「餡蜜は8分だけじゃない」この2つを高校時代の頃から脳裏に焼き付けられたのが今の自分に繋がっいるのではないかと思ってます。

高校の時のエピソードはこれくらいにして、ここからは大学生音ゲーマーのお話。

滅茶苦茶DPに没頭してた期間でもあり、大学生活以外はほぼビートマニア、家ではニコニコ動画で上手い人のプレイを沢山観てたりしてました。

なんなら体育の試験の時に通学中に1クレだけやって遅刻ギリギリになったり、昼休みの後の1コマ分の授業が無しになったのでその時間はゲーセンに行ったりと、モチベーションの塊でした笑

皆伝の為の練習メニューは自分の過去の皆伝攻略記事を参照していただければなのですが、ひたすらDBR☆8~9とDP旧12.1~3両乱(今基準だと12.2~5あたり?)を永遠に反復してましたし、DBRについてはエキスパートモードで適正外の難易度を5曲ぶっ通しでプレイするのを繰り返してました。

これを4月~5月上旬くらいまでずーーーっとほぼ毎日やってたわけです。ゲーセン帰りは毎回指がズキンズキン、今だったら休憩必須くらいまでに追い込んでました(若いっていい・・・)。

当時は今以上に情弱だったのか、プロテイン代わりに自販機のミルクティーを飲んでました(成分をちゃんと見ろー!!)。

5月中旬になると皆伝1曲目の蠍火が抜けられるようになったのですが、バドマニが認識難すぎてお話にならない状態。

256を中5で取る等、3つ押しの認識力が足りてないのと、高密度の負荷が少ないことを痛感。

そこでラブシャインやクロスロードや罠みたいな同時押しのDBRを適正外関わらずガンガン特攻。DPもアルマゲやクエルや冥とかも特攻。アルマゲとかbp250くらい出てました笑

ついでに運指の強化で祈りDBRMノックをしてた。渋谷にあった硬鍵盤のゲーセンでオリジナルコース祈り4連を5クレ連続でやったりしてた。意味あったかは不明だけど、楽しくて日課にしてた。腕も指先も周りからの視線も痛い。

そんなこんなで練習量と高難易度特攻の暴力で6月入る頃にはバドマニもギリギリ抜けられるようになって、穴クエはもともと押せる気皆無なので段位用の簡易餡蜜を覚えてbp120くらいに仕上げてたので段位だと確かクエは3度目くらいで抜けられた。

合格した感触は今でも覚えてる。

今や人数は増えたけど、当時は全然いなかったDP皆伝。

プレイヤー画面に金文字の皆伝が両方並ぶあの瞬間。

自分もやり込みプレイヤーの仲間入りができたと確信したあの喜び。

合格した日は結構な時間放心していて、音ゲー全くやらない友達に喜びのメールを送るとかいう意味不明な行為もしてたりと笑

確か日付は2011年6月9日(日にちまでは自信ない)で場所は今は無き新宿パセオ。

新宿タイステ(通称ゴエフ)の近くにあった地下のゲーセンです。

ちなみに自分が大学入った時の音ゲープランは2年で皆伝、大学卒業までに穴クエハードでしたが、モチベーションとやり込み量が凄まじくて予想以上のハイペースな成長ぶりでした。

②DP皆伝~クエルDPAノマゲ(2011年6月頃~2012年1月頃)

DP皆伝受かったウハウハ気分も束の間、次ゲーセン行った時はすぐさまクリアランプ更新狙いをしてました。

旧12.4(今の12.6)はクリア者も当時は全然いなく、クリアすれば人外級と言われ、wikiコメントの神格化っぷりも読んでてワクワクしてました笑

ひらすらやってひらすらランプ更新した記憶しかないので練習の詳細やクリアの順番はあまり覚えてないですが、とにかくガンガン特攻してました。

12.6は卑弥呼ハデスネメシスが最初らへんにイージー点いて、その後にメンデスとかバドマニとか中堅所が埋まって、7月頃に突然アルマゲイージー出て素で声が出たり・・・穴クエが最後まで残ってたからこのころから苦手意識は強かったようです。

ハードも色々特攻しまくって、稲妻、少年A、スクスカ、4天あたりは何故か通常フリーで何回もトライしてお金を無駄にしたりしてました。流石に高難易度のハード埋めた順番は完全に忘れましたが、少なくとも言えるのが☆11や☆12弱はほぼやってなかったと思います。

余談ですが自分がDPで人生初のAAAはearth-like planetで、それ以降スコア狙いをするまでマジで1曲も出てなかったと思います。

というかearth-like planet復活して神曲すぎるんよ;;;

秋くらいにLINCLEがスタートして、この時期になるとそろそろ旧12.4(12.6)が埋まらなくなってきて、ハードも中々更新がなくなってきた。

その頃にCSから移植されたテレポがこれがもう当時は絶望的で、冗談抜きで全曲クリアの最大の壁でした。初日は終盤の20秒間がずっと2%安定。

当時は旧12.4と評されてたので、今でいうと12.6扱いされてる譜面でした。文句なしの12.7ですよ汗

そんなこんなでPPクエテレポあたりのクリア狙いを繰り返しても中々上手くいかず、やっと出た成果がクエ超当たり譜面で発狂で初めてゲージ残してイージーとかでした。

ここまでは普通に地力上げして普通にクリア埋めしていく標準的なクリア狙いといった感じでしたが、

いよいよここから自分の音ゲー人生が少しずつ壊れ始めてきます。

昔から変わらない性格ですが、特攻癖が人一倍強くて、

特に最難関曲は適正外でも特攻したがる性格でした。

最難関こそ正義!って考えは昔も今も1ミリも変わってません笑

当時の最難関と言われた譜面と言えばやはりクエルDPA。

PPテレポが点滅なのにクエルを日頃からおふざけ特攻していたわけですが、回数重ねてくうちにクエルが何故か一番ゲージが残るようになってきて、最難関と言われてる割には案外ゲームになっている手応えで不思議な感覚でした。

そこで、まさかねと思いながらダメ元で最後の難所を研究してみました。

するとある日突然・・・

~82% EASY CLEAR~

・・・は?

それなりに対策はしたけどまさか本当にできるとは1ミリも思ってなかったので、クリアした時はゲーセンで結構な時間唖然として震えてました。

当時のクエルDPA、イージーでも達成人数は1桁でクリアするだけでほぼトップランカーみたいな扱い(諸説あり)。

それをテレポやPPでボコボコにされた自分が対策したところでクリアなんて無理だと思ってたので、曲が終わってゲージが赤かった時は嬉しさというよりかは違和感の方が凄く、画面がバグってるんじゃないかと目を疑ったりして一瞬気持ち悪くなった記憶があります。

その一瞬の後に体が勝手に動いて嬉しさを全面に表してまじかー!ってなったもの覚えてます。

この頃まで自分は譜面研究はポップンのトイコンやサイレントの研究くらいで、DPに関してはクエの段位用餡蜜くらいでしたが、クエルを倒したことでもしかしたら適正あるのでは?と思い始めました。

イージーした日にすぐさま帰宅して、頑張ればノマゲもいけると思い研究を進めてました。数日後に問題なくノマゲクリア。ハードは流石に地力足りなさすぎるけど、ノマゲは割と再現性があって、動画にもできた。

その動画が自分史上初の弐寺DP動画です。

自分のプレイ動画を世に出すのは初めてなので、コメント更新されたときに謎の緊張感があったもの覚えてます。

何しろこの頃はSNSの使い方も知らず、音ゲー友達は高校や大学で偶々音ゲーやってた人くらいで、音ゲー界隈がどんなのかも知らない状態でした。

確か上手いとか言われて結構喜んでた記憶笑

③クエルDPAノマゲ~冥DPA EXH(2012年1月頃~2012年4月頃)

この頃にDPの座学にハマリ、要領を少しずつ掴んでいった感じです。

詳細な時期はあまり覚えてはいないのですが、確かクエルイージーかノマゲした後くらいに初めて紙で作ったコントローラー(紙コン)を自作して、それを使ってtextageをマウススクロールしたのを見ながら餡蜜を練習する座学プロセスを構築していったような気がします。

今も苦手ではありますが、当時は本当に覚えるのが全然できなくて、覚えなくてもひたすら練習すれば餡蜜できるようになる気楽にできる座学を自分なりに考えて取り組んでました。

その座学効果は思った以上に大きく、地力が大して成長してない一方でランプは面白いように埋まっていき、クエルノマゲの次は2月にネメシスハード、3月にアルマゲハードしてました。

これらのランプも当時はかなり少なかったので自分の中で大きな自信になり、スコアも地力も上手い人になるのは厳しくても座学を極めればクリア上手い人になれる!という確信を持てるようになりました。

アルマゲの次は冥を取り組み、こちらもしっかり練習をしたら3月中にハードできたので、クエルネメアルマゲと同様に学校の友人に動画撮影を頼んで3月30日に約束をしたので、その日に向けて更に練習をしてました。

冥は何故かこの頃から得意で練習の時もハード再現は問題なかったけど、ある日突然bp19とか出てしまいました。何が起こったかよく分からなかったのとEXHは流石に今の自分には無理だと思ってたので単なるマグレだと思っててあまり気にしないことにしてました。

撮影当日。

少しでも早く動画を撮りたいと思ったのか、1クレ目からフリープレイで冥の本番撮影開始。

1回目は緊張してハード落ち。2回目はハード再現できたけど補正入り。

納得いなかいので2クレ目。

3回目は中盤が謎繋がりしてbpもまさかの更新。

この時点で動画としては満足な出来だが、この頃から自分はネタ特攻による笑いを取りたがる性格だったので、おふざけでEXH点けてチャレンジ。

正直できるとは思ってなく、また上手くなってからじっくりトライしようと思ってたのですが・・・

マジでできた

中盤がよく分からなくてそれっぽく餡蜜してあがいてたら何故かウイニングランのピアノの音が聞こえてきて、はぁ?!って感じの声が出てました。

そのあたりで動画撮ってくれた友人が後ろから「落ち着け!」って声をかけてくれたのを今でも覚えてる笑

これは自分の中で想定外の嬉しい大収穫なので満足した1日だったのですが、

想定外なことは同日の深夜に起こります。

帰宅して疲れて寝て、深夜0時過ぎたくらいに目が覚めて「そろそろ投稿してくれてるかなぁ~」と思って携帯とパソコンを開くと、

身内からのメールで「おいおいツイッターが荒れてるぞww」って来たので何だ何だと思いながらニコニコ動画を見に行ったらなんと宣伝されていてコメント数がこれまでと比にならないくらい書かれてたのです。

ツイッターがよく分からないので友人にどんな感じかを聞いたところ、有名音ゲープレイヤー含めてかなり話題になっていたそうで、「おれもしかして相当凄いことしちゃったのか・・?」って感じで驚きを隠せなかったです。

確かに自分の中では想定外に上手くいった成果でしたが、SNS未経験だったのでここまで話題になるものなのかと素で驚きましたし、ある種の貴重な体験でした。

今でいうとバズった状態と言えますけど、当時はガチでびびって嬉しさと同時にインターネットすげぇ・・・とかいうメカ音痴な感想でした笑

これを機に音ゲー界隈についても知りたいと思い、人生初のSNSとしてツイッターを始めた時期でもあります。

(登録はもっと前に何故かしてましたが、書き込みを始めたのはこの頃です)

④冥DPA EXH~DP全EXH(2012年4月頃~2012年10月頃)

ツイッターを始めたら一気に世界が広がり、ニコニコ動画でしか上手い人のプレイを知らなかった自分にとっては本当に新鮮でした。

動画をよく見てたプレイヤーと繋がりを持てて、ちょっと芸能人と握手できた時と似た嬉しさがありました笑

ツイッター始めてから更にモチベーションが上がり、沢山練習してDP全白達成したり、友達の家環境を借りて黒麺ハード達成したりしてました。

しかし、同時に自分の地力のヘッポコさを痛感してしまい、DBRにおいては周りの上手い人のリザルトを見て明らかな差を感じてました。

地力を上げないとDP全EXH狙いもしんどくなるし純粋にDBRも上手くなりたい、そんな思いが強くなったので、4月下旬~6月あたりはずーっとDBRばっかりやってたと思います。

具体的にはオリコで☆10をアルファベット順にDBRでプレイして、曲ごとにbpを記録して2周目にその更新を目指すといった流れです。

今はもっとですが、当時もそれなりに曲数あったので中々のボリューミーな練習でした。

その後もひたすら地力上げしながらEXHランプ埋めの繰り返しになりますが、

座学も冥と同じ要領で地道に進めていき、7~9月でアルマゲクエルネメのEXHを達成しました。

達成時の驚き具合は冥程ではないにしても、こられの座学もその譜面特有の難しさがあり中々の一苦労でした。冥が得意なのもあってかクエルは冥以上の難易度に感じましたし、ネメは譜面が特殊すぎて一人目補正の緊張感が強く、当時は最難関と思ってました。

他にもチアトレDXY!の無理皿だったり灼熱の連皿だったりで、鍵盤餡蜜以外の座学についてもちょくちょく学んでいき順調に未EXHを減らしていきました。

DBRも☆10なら7~8割くらいはゲームになる地力はついてたのかな多分。。

テレポ卑弥呼PPあたりの準最強群はガチ押しプチ対策で倒し、クエは苦手なので餡蜜頑張って練習して、

2013年10月についにDP全EXH達成!

(ガラケー撮影なので画質良くないです笑)

達成したのはtricoroですが、その前のLINCLE作品は2800クレ近く費やしたので最もやり込んだ作品と言えます。

練習内容もほぼ全て全EXHするための練習だったので非常に密度の濃い期間だったと思います。

⑤DP全EXH~座学に本格的に目覚める(2012年10月頃~2013年4月頃)

全EXH達成は勿論嬉しかったのですが、既に難曲を倒していたためか、作業ゲーがようやく終わった的な解放感の方が強く、まだまだ余力を感じていたのでもっとクリアを極めることができないか、難しい譜面に取り組めないかを考えていた時期でもありました。

そこで手を付けたのがフルコン狙いです。

カゴノトリが人生初の単独フルコンで、そこからゴビヨ、クエーサーと順調に埋まり、他の誰もやってないだけ系の小さな単独も消化しつつ3月にはチアトレとかもフルコンに成功しました。

フルコンの為の特別な取り組みは特にしていなく、クリア狙いで行った対策を更に慎重に行って実際繋がるまで何回もトライするという繰り返しでした。

達成感はあるにはあったのですが、自分がやりたいゲームとは何か違うというか、これを続けても根本的なクリア力は大して上がらないし、緊張する割には得られるものが少ないというか、コレジャナイ感が多々ありました。

また、2月頃に渚の小悪魔が移植されたのですが、DPAがかなりの難関だったのでEXHするのにこれまた一苦労したことから、今後どんどん難易度がインフレしても余裕持ってクリアできるようもっと上手くなりたい気持ちが尚更強くなり、今やってるフルコン狙いじゃ上限値は中々上がらないなという不安が大きかったです。

そこで3月頃に目を付けたのが 3y3s DBMです。

これが自分史上、座学に本格的に目覚めるきっかけとなる最初の取り組みにあたります。

この譜面自体は実は2012年の頃におふざけで挑戦した時があってその頃はまるで話にならなかったです。

座学慣れしてきた今ならある程度できるようになるのではと思い、開幕の繰り返し発狂部分を丸暗記してひたすら反復練習を本格的に開始しました。

この時思いついた画期的な発想が6鍵を小指で取る小6運指。

手首を少し内側に傾けるだけで安定しやすい合理的な手法ですが、当時は中6も小5もよく理解していなくまともに使いこなせてなかったので、座学前提とはいえかなり挑戦的な取り組みでした。

押しにくい同時押し、慣れてない運指、規格外な密度、覚えても追いつくのが大変なbpm、とこれまで培ってきた技術がまるで通用しなくいくつもの壁を感じました。

しかし、ここで心が折れずに楽しいと感じていたのが自分の数少ない強みだったのかもしれません。

これまでの技術が通用しないということは全く新しいゲームをやるようなもん、つまり得られる経験値は莫大なもので、これを繰り返していけば無限にクリアを極められることになる、そう思い始めました。

より難しく、より新しく、よりやり甲斐のある譜面に全力で挑戦することに渇望していたので、内心無理かもしれない不安はあったものの、その不安を遥かに上回るモチベーションが湧いてました。

座学をしていた期間は3月の運転免許合宿で2週間程山形に滞在していた時、講習以外は手をシャドウイングする要領で覚えた開幕発狂をひたすら繰り返しイメトレ。

実質1小節分を7小節繰り返すだけの作業だけど、あまりにも密度が高いのでこれまた大変。

合宿中、休日の日で時間ができた時に一緒に泊まってた友人に「少し所用あるから数時間抜けるわ~」と言って一人颯爽と近くのゲーセンに向かう。

人口密度の少ない地域なのでゲーセンも全然人がいなく連コし放題でしたが、自分がやったのは勿論3y3s DBMの開幕の実験。

Pフリー対応してなかったので通常フリーで永遠と開幕だけやる奇行をずっと繰り返してた。

開幕落ちは選曲時間含めても約30秒、通常フリーなので1分。

120円が1分で溶けるゲーム。

1時間遊べば大粒さくらんぼ山形産佐藤錦1L分くらいの値段になりそう。旅行しろ。

そんなこんなでずーっと粘着してたら突然奇跡が起きた。

開幕HARD抜けちゃったよ・・・

これゲーセン内に誰1人いなかったけど、自分の中でとんでもない事件が起きた感触。

脳汁ドバドバ、唖然としてた。

だってそもそも片手界でもHARD達成者いなかったし、できるはずもないと思ってたからそりゃ急にHARDゲージで耐えたらビビる。

開幕しか覚えてなかったので当然その直後でゲージが本日のお財布のキャッシュフローを表すかのような溶け方をして一瞬で閉店しましたが、これで理論上できることが証明されてしまったわけです。

というわけで運転免許合宿から帰ったら速攻でめちゃくちゃ練習して、2013年4月9日に無事ハードクリア達成。

(余談ですが人類初冥SPAフルコンと同日だったりする)

いやーまじでテンション上がってたこれは。

ここから自分の音ゲー人生が本格的に壊れていくわけです。

この後、ゴビヨとか冥とか取り組んでどんどん難易度感覚がバグっていくわけですが、もうこの時点で後戻り不可能です。

DP全EXH達成した時はまだギリギリまともな路線のプレイヤーに戻れた感じはしたので、3y3s DBMは自分史の中で完全に分岐点だと思います。

⑥まとめ

書いてたら腹減ったんで読んでいただいた方は

この記事ツイートに好きな寿司ネタ🍣をリプください。

ではまた👋

beatmania IIDX 30 RESIDENT終盤の追加レジェンダリア曲の予想についてテキトウに雑談

こんにちは🍔

今作も気づいたら終盤になりましたね~🍵

ビートマニアも長いこと大人気コンテツとして続いてて、丁度30作目となります。

曲も譜面も気合の入れた内容のものが多く、キリの良いナンバリングに相応しい作品だったと思いますし、周りのプレイヤーもロケテ後はすっかり次回作モードに入っていて、現時点でRESIDENT作中最強のSomnidiscothequeが解禁されてからは全体的に終盤モードに入っている印象です🎶

Somnidiscothequeをクリアして無事全クリアをキープして安堵感を得てる声、次回作ロケテの曲や譜面、今作の嬉しかったリザルト、等々ありますが、、、

忘れてはいけないものがまだ1つあります。

そう。。。。

<<<追加レジェンダリア譜面>>>

いつものことじゃんwwと思った方も多いと思いますが、

作品の終戦に来る追加L譜面はここ最近ですと非常に難しいのが多く、

作中のボス曲含めたイベントを全て終えて油断しているプレイヤーに怒涛の鉄槌を下すかのように、多くのプレイヤーをなぎ倒して来た猛者譜面と言えます。

振り返ってみましょう👇👇

HEROIC VERSE:GuNGNiR

BISTROVER:SAMURAI-Scramble

CastHour:Illegal Function Call

えぐーい!!

グングニルは地力S+で脅威の体力譜面。DPも現時点で14.0相当の高難易度。

サムスクは個人差S+で皿曲の最高峰。SPもDPも灼熱2を超えるという声も?

イリーガルは問答無用の超難関枠。特にDPのEXHに関しては最難関候補の1つかも🥶

難易度だけではないです。

グングニルは最多ノート数を更新しましたし、

サムスクは24分皿の頻度数が多分一位だし、

イリーガルは存在自体がもう最強だし、

しっかり話題性にも隙がありません👏

この流れだと今作末もきっと難しくて斬新な譜面が来ることに期待するしかないでしょう!!!

しかもBeyond Evolution、Somnidiscothequeと既に最強クラスが来ているので、

もしこれらが前座扱いだとしたら、キリいいナンバリングということもあって相当はっちゃけた譜面になるのではないでしょうかねww

というわけで今回の雑談記事は今作最後の追加Lが何かを予想してみます^^🎵

全部で5つ(最後はネタなので実質4つ)予想してます!

自分で予想を考えたい人も多いと思うので、

少し下から予想について書きます🍟

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

予想1:D

SIRIUSの時に登場したソフランのインパクトが強い疾走感ある良曲ですね!

Eagleさんならではのメカメカしい雰囲気が大好きですし、今も人気のある曲の1つだと思ってます✨

これのL譜面はソフラン構成からしても作者からしても、黒イカみたいな難易度になりそうです!

選定理由は以下の通りです。

・ソフランの高難易度枠

今作ってレーダーを意識した尖った譜面多いじゃないですか?

罪過はソフラン、カンパネラはCN、ビヨエボはピークといった感じで、各分野において尖った譜面を入れて来てるのがトレンドな気がしてます。

つまり、残りの枠であるコード、ノーツが濃厚ではあるものの、

罪過は難易度自体は☆10なので、☆12最上位でソフラン難しい譜面をそろそろ補完してくるんじゃないかなー、ということでソフランが強烈かつ印象に残りやすいDを選びました!

・SIRIUSの追加譜面ってあんまないよね

これも大きな理由です。

シリウスにも素敵な曲は沢山あるけど、L譜面がまだ3曲しかないんですよね・・・

前回のイリーガルも比較的少ないトリコロに登場した曲なので、

次はこの作品を攻めてくるのでは?と思いましたね👍

当然、曲も威圧感のある素敵な構成なので、公式側から見ても高難易度として違和感のないんじゃないかと思います!

・☆11の名曲を強くする風潮

シリウスならアルマゲもあるのでは?と思われたかもですが、

ここ数年の傾向ですと☆11の追加も十分にあり得ます。

イリーガル、サムスクは穴譜面は☆11ですし、作品の序盤枠ですがブロゲーマーも☆11です。

また、3つ共☆11としては難しく癖のある譜面なので、そういう意味でもDも十分にポテンシャルはあるんじゃないかと・・・!

それでは次に2つ目の予想です。

予想2:perditus†paradisus

「もう既に難しいやろww」と思った方も多いと思いますが、前例を見てみましょう。

グングニルやリンボも既に☆12上位だったのが、L譜面によって文句なしのS+に大化けしてしまいました🥶

これだけカリスマ性のある曲なら選ばれてもおかしくないのでは~ということでPPを2つ目にしました!最近DDRにも入ってきましたねww

これのL譜面は終始高密度なジャリジャリと乱打発狂でかなり重たくなりそうです;;

では選定理由。

・ノーツ枠

Dの時に話したように、ノーツかコードでやばいの来るんじゃないかと思ってます。

史上初の2500ノーツ超えはMAX360に期待してましたが、まぁ流石に穴譜面ではそんなことはしなかったですねww

WACさんの名曲の1つなので選ばれても全然違和感ありません。

そろそろポップンみたいに暴れてもいいんですよ?(小声)

WACと言えば大犬もノーツ候補(2834ノーツあるらしいので)ですが、

作品の終盤としてはボスボスしいPPの方が分があるかなと思います。

序盤に先制パンチを入れる枠ならありだと思います!

・Resort Anthemにもそろそろ追加を

シリウスと同様にリゾアンにも3曲しかありません;;;

そろそろ追加して上げてください(切実)

とはいえリゾアンは全体的に大人しい曲が多めの記憶なので、

ここから最終裏ボス枠として出すならやっぱPPかなぁと、、

個人的にはパラロスを応援したかったですけどww

・ジャリジャリがトレンド?

単に16分乱打譜面で物量にしてくるBMSっぽいのは本家ではあまりして来ない傾向なので、24分ジャリジャリ要素の多い曲という意味でもPPは有力候補なんじゃないかな~と思ってます。

ビヨエボも24分多いですので、ジャリジャリ系は公式側が好んでる可能性が大きいです(やめてーww)

ではでは3つ目の予想です。

予想3:Despair of ELFERIA

ここら辺も来そうで来ないなとふと思ったので選定に入れてみました。。。

猫又さん曲もクロペンの前例があるので高難易度枠が来る可能性があります^^

曲も当然人気ですし、ボスオーラも十分かなと思います!

これのL譜面は同時押しラッシュの体力譜面じゃないかなと思います。ノルニルダリアの上位版になるのかなぁ・・🍟

こちらの選定理由は、、

・ノーツ&コード枠

これの追加Lだとかなりの物量同時押しラッシュになることが容易に想像できます。

穴譜面の時点で2100ノーツくらいあるので、もしかしたらノーツとコードのレーダーを同時当選させてくるかもしれませんねww

・テーマと曲名の関係

これ地味に選定基準にしたかったんですけど、

これまでも作品タイトルと最終曲ってな~んか関連性ありそうな気がしてるんですよねww

例えば、

ヒロイック→ヒーローの武器→槍→グングニル

ビストロ→料理→スクランブルエッグ→料理サムスク

キャストアワー→放送→不正な関数でエラー→イリーガル

こんな感じに!

コナミは爆発落ちを好んでる可能性がありますwww

なので今作のテーマに沿うと、

RESIDENTは「居住者」という意味なので、

とある集落の住民が何かの脅威に脅かされるといった類の爆発落ち・・・

連奏する単語は「侵略」「鎮圧」「絶望」「崩壊」とかとか色々あるんですが、

Despair of ELFERIAのDespairは「絶望」なので合ってるんじゃないかと勝手に想像します💡

居住者が絶望に追い込まれるオチ・・・という中々黒い展開ではあるものの、

アニサキスをgoした実績があるなら割とあり得るかもですねww

他にも「鎮圧」でquell~the seventh slave~も考えましたが、

DPAが既にL譜面みたいな難易度なので可能性は低いかなと。。。(来たら喜びますww)

そういえば上述したPPも「失楽園」なので一応これも爆発落ちとして通じるかも(?)

ここら辺もう穴場感半端ないのですが、

次に真面目枠で最後の予想です。

予想4:Rave*it!! Rave*it!!

みんな大好きレイブイット!

自分の好みで選定した感はあるものの、これもインパクト重視では選ばれそうな気がしてます!

ボスっぽい曲調というわけではないのですが、ソムニが既にボスオーラ枠を占めてると考えれば、エンディング枠、オチ枠として考えれば違和感ない良曲なのかなと思いました💡

これのL譜面は想像が難しいです。。

SPL譜面に至ってはどう作るかが作者のセンスが問われそうな所が難点になりそうですねww

6個押しを7個押しラッシュにしたら当然難易度は下がりますので、いい感じに連打を入れたり、CN複合同時押し(コズミックLみたいな)にして搦め手とかでしょうかね?

DPLも片手6個押しとまではいかなくても、5個押しラッシュとかにするだけで既に最強クラスに大化けすると思います🏢🏢🏢🏢🏢

選定理由はお察しの通りこちらです。

・コード枠

ノーツ枠を見送ってコードに絞るならこの曲になるのかなぁと自分なら考えますね。。

モザイクも来そうな感じはしますが何となく序盤に出す方が似合いそう?

・新要素

今までになかったタイプのギミックを所々入れたがるのがここ数年の傾向だと思いますので、もしかしたらかなり冒険して片手6個押しも少しは入れたりするかもしれませんね🥶

流石に2抜けか4抜けの簡単な6個押しで様子見レベルだとは思いますけどww

最後にこれだけは書きたかった大穴オブ大穴狙いを書いて締めます^^🍔

番外編:音楽

理由?

だってRESIDENTってSILENTっぽくないですか?www

でも穴譜面でもあの難しさだし、実際追加されたら激やばかもよ?ww🥶💦

ではでは今回の雑談記事はここまで!

宝くじ並に当たらないとは思いますけど、奇跡的にかすりでもしたら褒めてください✨

Illegal Function Call†(DBM)は何故こんなに難しいかそこそこ雑談

こんにちは~🍔

相変わらず懲りずによく分からないゲームをしてる人です。

最近嬉しかったことといえば・・・

そりゃ勿論イリーガルL DBMのハードクリアでしょ!!👇👇👇

いやこれ滅茶苦茶難しかったっすよ?

誇張抜きで皿無しDBMの中でマレと互角かそれ以上に体感難易度が高く、最難関かもしれないってレベル!!

(最初は何を見誤ったか、皿有りDBMで行けそう!とか意気込んでたのですが、今思うととんでもない手合い違いでしたwww)

いつもだと大真面目に攻略記事にするところですけども、何というかこの譜面はもう全てが難しすぎてどのアプローチでも最終地点は「気合」「根性」「筋肉」に終結しそうなので、

今回はまたまた雑談っぽいフランクな記事にしようと思います^^

で、タイトルの通りこの譜面は勿論とても難しいのですが、

こう思った方も多いのではないでしょうか❓

「難しいけど最難関群に並ぶ程か?」

「黒イカや冥をEXHしてる🍔さんがHARDで苦戦してるの意外」

はい、気持ち凄く分かります💧

自分はSPそんなに上手くないので書きにくいですが、SPのクリア人数をみると確かに最強レベルというのは大袈裟に思われるかもしれません。

では何故DBM基準だと最強レベルになるのか、

今回はそれをメインで書いて行こうと思います!

①そもそもSPが既に難しい

まず大前提はこれ。

地力S+でも上の方と言われてるのでこれはもう説明不要ですね。

どのプレイスタイルの人でもこの譜面を簡単と言える人は極少数だと思います💦

②片手と相性悪い

DBMなのでSP譜面を片手で処理することになりますため、SP基準での相対難易度が大きく異なる理由の1つがこれです。

例えば、

123-567のガチ割れは両手だと当たりでも片手だと難しく、

逆に17-26トリルは両手でと難しいけど片手だと比較的マシな配置と、

同じ配置でも全然体感難易度は変わってきます✋

イリーガルは片手でやると特に難しくなるタイプの譜面です🥶

ここまでなら今までの難曲でもよくあること・・・

問題はここから👇

③餡蜜と相性悪い

餡蜜座学しやすい譜面と言えば、、

A:難所が少なくて形も覚えやすい

B:譜面が綺麗で一度覚えたら餡蜜実行しやすい

C:休息が適度にある

D:餡蜜に連打絡みが少なく、8分とかで組みやすい

E:BADハマリのリスクが少ない

F:判定を安定させやすい

が挙げられますが、

これをイリーガルに当てはめると・・・

A⇒全部難所、形もぐちゃぐちゃ規則性皆無

B⇒ジャリジャリ系なので完全暗記しても目押しが難しく、ほぼ記憶と感覚

C⇒全★部★難★所

D⇒<<連 打 ま み れ >> + 【7連符処理必須】

E⇒7バスがハマったら実質リセットボタン~

F⇒ジャリジャリなので少しでも早入りするとBAD量産^^

座学erが嫌がる要素をこれでもかというほど完備しております☆彡

ABCは譜面からして何となく分かると思います。

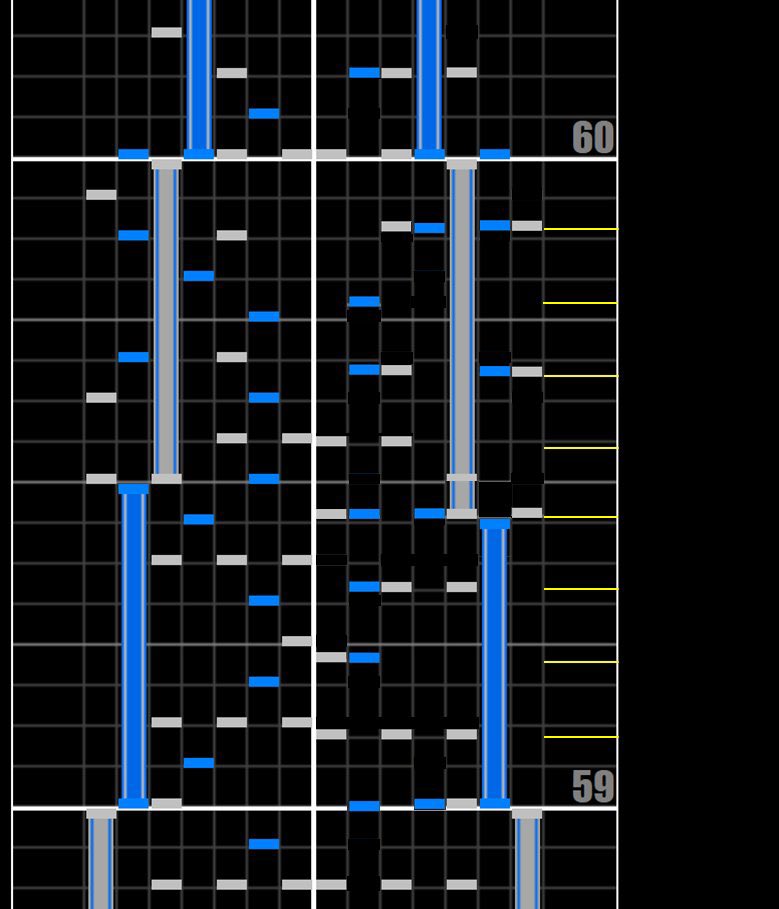

Dは例えば以下の画像みたいな感じです。

連打やジャリ配置のせいで6連符オンリーだと6個押しが発生したり、そもそも組めなかったりするので所々7連符処理が必要になります。

かなり粘着したので慣れましたけど、7連符餡蜜って5連符よりも更に難易度が高いです;;;

Eは言わずもがなです。運が悪いとワンミスで終わります。

BADハマリした時用の捨てノーツ餡蜜も考えましたが、期待値の上振れを引かないとこの譜面はクリアできそうにないので、とにかくハマらないことを祈るのみです。

力を入れすぎると体力面できつくなりますが、力を抜きすぎるとBADハマリしやすくなります。ここの加減を覚えるのがポイントでしょう。

Fは餡蜜特有の難しさです。

bpm260の16分を3打ずつ餡蜜するわけなので、bpm130の16分を間打ちするのと同じくらい判定がシビアなので、早入りは論外。

そこそこ判定意識をしたファフルダリアでもbpm180の16分ということを考えると如何にタイミング力も問われるかが分かります。

これに関しては8分や7連符してる所は比較的安定しやすく、幾分か黄グレで吸ってくれて回復もしやすい印象でした。

なので地力とフィジカル力を極めればいっそのことbpm260の8分餡蜜を標準速度に・・・

④実質辛ゲージ

これもかなりでかいです。

ジャリジャリ譜面を餡蜜したとき特有の難しさですが、恐ろしい量のGOODが出るので、通常の餡蜜よりも明らかゲージ回復が遅いです笑

同じくらいのノート数でも冥DBMはGOOD数1300個くらいなのに対し、

イリーガルは1950個は余裕で出ます🍟

単純計算でハードゲージ約110%分!許容bpが15個くらいは違ってくる計算ですねww

しかも上述した通り、判定タイミングが難しかったりBADハマリとかもあって非常のbpが出やすいのでこの15個の差は超でかいです💧

同じくらいのノート数の冥と比較しますと、

冥DBMは局所難にも関わらずbp80くらいで十分ハード圏内ですが、

イリーガルに限っては全体難にも関わらずbp60が許容bpだと思うので、

如何にゲージ的な難しさが影響してるか分かることでしょう。

え?ガチ押しすれば回復?できねーよ!

まぁ強いて言うならこういう箇所は8分が多いのでガチ押しできなくもない箇所は多いのですが・・・

4小節に1回のペースでジャリジャリ発狂があるので結局餡蜜に切り替えないといけなく、中途半端にガチ押しして変なミスを出してかえってゲージの伸びを悪くしてしまいようなので自分の場合は永遠に餡蜜してミスを出さない作戦でいきましたね。。。🥶

リザルトのように、拾ったノーツの半分くらいがGOODなので、1個見逃したらリカバリーに120コンボくらい要ります。全体難でこの要求精度はえぐい。

以上、イリーガルDBMがSPより相対難易度がぐんと上がる理由を説明しましたが、

簡潔にまとめるとこんな感じになります。

・餡蜜に連打絡みや7連符処理が必要 ⇒ 技術難

・常にBADハマリのリスクと隣り合わせ ⇒ 事故要素

・餡蜜の判定タイミングが厳しい ⇒ bp難

・GOOD量産のためゲージが重い ⇒ 要求精度高

・なのに全体難 ⇒ bp難、体力難

なお、上記の難しさはこの譜面を黄グレ以上でガチ押ししながらミスを抑えられる超地力がある人なら関係ない話だと思うので、未来人にとっては相対難易度はSPと同じくらいになるかもしれませんね笑

以上がタイトルの内容です。

プレイスタイルの違いでここまで相対難易度が変わるなんてビートマニアやっぱ面白いですな👏

~ここからは雑談オブ雑談~

⑤マレと比較したら実際どうなん?

正直、皿無しDBMハード基準ならこの曲と勝負になるのはマレくらいな気がするので、唯一のライバル(?)とも言えるマレと比較してみます🍟🍔

図のように思いついた難しさの基準で比較してみました。

やはり難しさの特徴が全然違うので優劣つけるのはかなり難しそうです💧

マレは比較的横に広い譜面で、本当の難所は最後のあそこ一本という印象。

イリーガルLは縦成分が強い譜面で、最難所の火力はマレ程ではないものの全体難で連打と軸と餡蜜との相性の悪さと多要素において優っている印象。

純粋に難しいけど超上振れを引けば奇跡がありそうなのが前者、

全体的に嫌らしく奇跡は一切起きないけど練習量が報われやすいのは後者、

という感じで本当に比較が難しいwww

マレDBMをハードしたときは5年以上前ですが、練習量自体は1ヵ月ちょいで済んだものの超絶マグレが起こった結果倒せただけ(動画再現は失敗)なので、正確な難易度査定は今の実力と環境でやり直さないと難しそうですね;;;

少なくとも言えるのが皿無しDBMの最強譜面はこれらの2強な感じがしてます。

他にも案外やばいのあったりしないかな(?)

⑥せっかくなんでクリアのポイント教えろや

難所多すぎて餡蜜画像作るの大変~~~💦

でも皿有りDBM狙ってた時に餡蜜画像メモを残してたので貼るだけ貼っておきます。

皿無しDBMはここから何か所かやり方を変えてより楽な処理方法に変えてますので、下記画像はあくまで参考程度に。

・第1波

まずは軽いジャブ(我々にとっては重いジャブ)。

皿有り餡蜜なので7連符処理を多用してますが、皿無しだとここは全て6連符になります。

皿無しの場合、ここは運が良ければ全部繋がるのでハード狙いの時は通過点にすべき。

判定感覚狂ってると一瞬で落ちたりするのは秘密💨

・第2波

純粋な連打力は一番要求される箇所。

ここは皿ありも皿無しもやり方は同じ。

39小節の連打で押し負けず45~46小節の発狂まで耐えきれるかが勝負所。

45小節は357→12567→346を速めに押す(気持ち8分)と成功率が上がります。

(ようやく攻略記事っぽくなってきたww)

ハード狙いする場合はここも比較的高い勝率であることが望ましい。

・第3波

皿が頻発する箇所だけど、皿無しでも十分難所。

87~90小節がかなりの難易度なので、ここまでに如何にゲージを稼げるかがポイント。

なまじガチ押しできそうな箇所が多いが、4小節に1回ペースでジャリジャリが来るのでリスク回避の為にフル餡蜜を組むため、ゲージ回復はひじょーに遅いです!怒

ですが、ミスらなければゲージは回復するので根性ゲーです。

ここで少しでもゲージ残れば少し回復できるのでハード狙い時はまずはここまでにギア全振りしましょう。

・第4波

なんやかんや最難所。

縦方向にも横方向にも配置が難しく、67トリルのBADハマリ要素とラストの高密度と隙がない構成。7連符もあるし相変わらず判定感覚もシビア。

ここは気合筋肉体力根性スーパーダイナミック暗記ボンバーな精神で何度も挑むしかないです。。。💣

ハマっても体力尽きても判定ズレても終了するのでアシストイージーでも安定してませんが、本気でハード狙うならイージーでのイメトレもしっかりと。

攻略になってない攻略。つまりそういう譜面なんです笑🥶

本当はDBSRとかエア皿有りDBMとか色々間接的な練習もかなりやってたけど、まぁこの譜面はこの譜面を練習する以外は気休めだと思います。。。

⑦何故皿有りDBMから取り組んだのか

確かこんな流れ👇

「極端に無理そうな皿が無いからいけそー!地力S+皿有りゲットですね^^✨」

⇓

(暗譜して座学して粘着)

⇓

「あれ?むずくね?」

⇓

(数カ月後)

⇓

「イージーできたけどむっずww皿無し用に餡蜜変えて様子みるか・・・」

⇓

(皿無し用の餡蜜で再チャレンジ)

⇓

「え、むっずwwこれ鍵盤がむずいわwww」

⇓

今

アホですね()

まぁイージーできたから及第点ってことでwww

⑧得られたもの

こんなゲーム、マジになっちゃってどうするの?ww、って言われそうだけど、

ちゃんと得られるものはありますぞ!

・7連符餡蜜を習得した

・皿着地が上手くなった

・連打と軸の耐性がついた

・苦手なジャリジャリのBP精度が向上した

これ結構今後に効いてくると思う(多分)

あとはメンタル面で、

・無理はよくない

ということも学んだ;;;

昔と違って時間も体力も限られてきてるので、音ゲーとの向き合い方も少しずつ変わっていくと思う。

今後は無理のない範囲で無理をしながら楽しんていこうと思います!

では今回のたらたら書きなぐった雑談記事はここまでです!

お疲れさまです!!

Illegal Function Call DPLは何故こんなに難しいかちょっと雑談

久しぶりに雑談記事🍔

GW明けでボーっとしてますがどうにか社会復帰できるよう心身共に喝を入れるべく、そろそろDDRを再開しようと思い立ったこの頃。。。

弐寺はのんびり地力上げしたり皿有りDBMの研究したりと相変わらず昔と変わらないスタンス~

昔と変わらないと言えば、難しい譜面が大好きな所も変わらないね^^

難しい譜面が来た時の「うわ、やべー!」ってなるテンションの上がり方、仲間とその譜面についての話題共有、それを倒した時の達成感・爽快感とかとかね、楽しいねこのゲーム。

というわけで今回はその難しい譜面の一角である、

~Illegal Function Call DPL~

について、EXHARDの難しさをメインに雑に語っていこうと思いますー。

①どんな譜面?

こんな譜面⇒

難しそー汗

はい、とても難しいです🥶

でもDPって難しい譜面の巣窟ですよね?

その中でもこの曲はコーンなに難しいのです⇓⇓

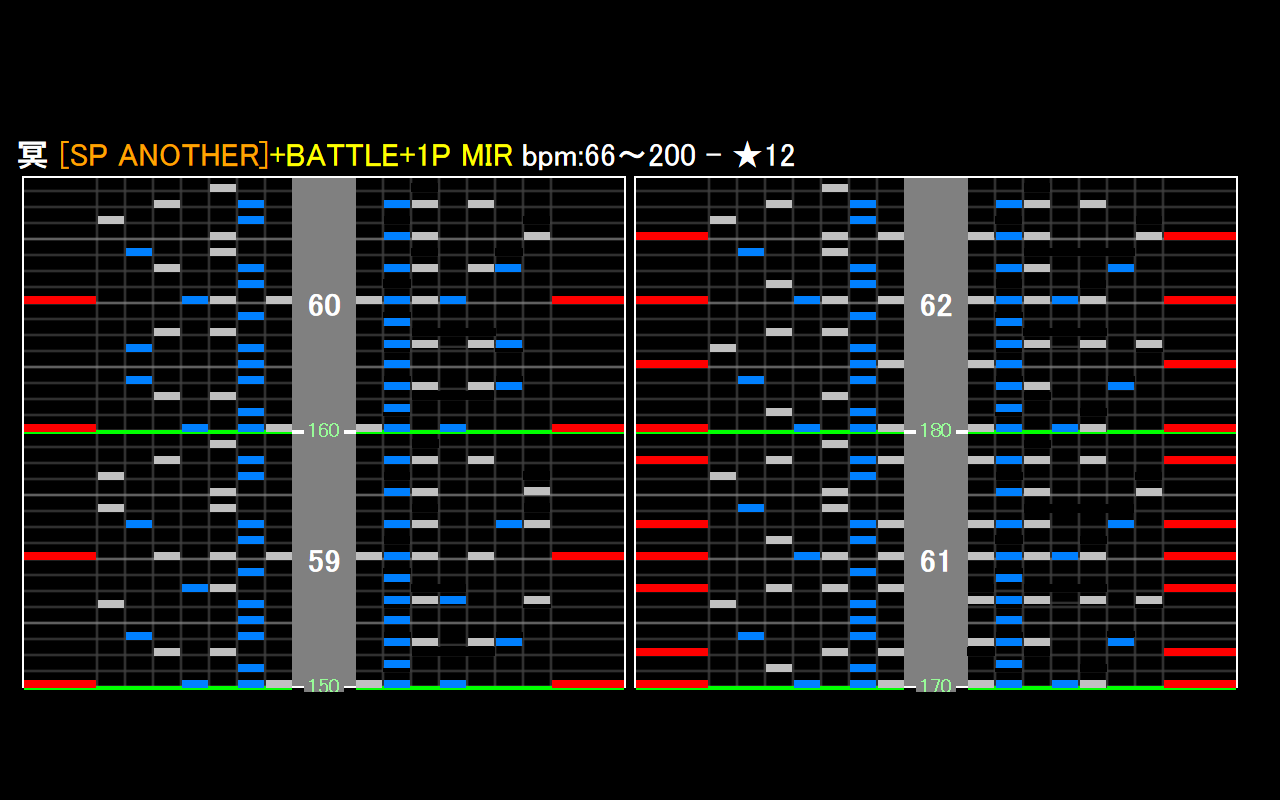

ご存じの通り、上記画像は神サイトereter.netからの引用です(本人許可済)。

☆12をEXH難易度順にソートしたものです。

黄色い囲いを見る通り、データ上では唯一の難易度14.3!!

DPってサンプルが少ないので数値の誤差はしばしばあるため、

実質14.1下位のエックスデン、シグムンダリアが14.2と表記されたりしますが、

この曲は筆者や最近クリアしたfruitさん(おめでとう!!)の体感的にも妥当と思える難易度となってます。

②何が難しいの?

DPの高難易度と言えば冥、アルマゲ、クエルとか思い浮かびますよね?

それらよりも難しいって言われたら音ゲーマー的にはこんなのを想像するのではないでしょうか、、

・3000ノーツあるとか?

・皿とかソフランとかCNみたいなギミック盛沢山!!

・やっぱ最強名乗るには瞬間発狂でしょ!?

ところがところが、

さっき貼ったリンクや動画を観てみると、

・ソフランもCNもなく、皿も数える程しかない。

・瞬間発狂も冥やアルマゲと比べると密度自体は控えめ。

・ノーツも2000ちょいと最近の物量傾向にしては特筆すべきでもない

上記に加え、ハードクリア難易度は最強群から1歩劣る難易度で、

解禁当時はDP上手い人目線だと「なーんだ」と思ったかもしれない。

ところがそうは問屋が卸さないのがこの譜面のヤバイところ💣

この譜面が最強クラスたる所以を筆者の主観で書こうと思うが、

単なる箇条書きだけではいつもの堅苦しい記事と変わらんので、これまでの難関譜面を比較しながら説明していく🍟

③イリーガルを倒せ!

はーいここから対決が始まりマース。

筆者の主観満載ですが、雑談なので気軽に観戦してね~~✨

・vsアルマゲ

瞬間発狂は片側に☆12中が降り注ぎ、後半にはCN発狂が完備されている言わずとしれた難曲!

発狂の密度は脅威だが・・・

その発狂が1秒くらいしかなく配置も密度にしては素直な部類;;;

常にちょっとした発狂がbpm260で続くイリーガルで配置難易度も高いイリーガルの方が個人差抜きでも流石に圧勝でしょう

CNで差別化、と思われるだろうけど、このレベルの発狂譜面になるとCNはやり込めばもはやサービス譜面である

というか多分イリーガルのラスト4小節だけでアルマゲより難しい説

・vs渚の小悪魔

全体難枠の代表である渚の小悪魔、最初から最後まで忙しく、高速着地皿と配置難な乱打で攻めて来るパワー&テニクニックな感じの超難関!

こいつも密度よりも配置でゲージを削ってくるタイプだが、同じくらいの密度でもbpm190の折り返し乱打とbpm260の折り返し乱打じゃミスの誘発具合が全然違う

それに意外と渚は細かく見ると回復と難所がはっきり分かれていて、回復らしい回復がないまま次の難所に移るイリーガルの方がゲージマネジメントの点でも部があるでしょう

皿着地で差別化できてるので、アルマゲよりは善戦するでしょうけど、これも流石にイリーガルさんの勝ちでしょう

・vsマレ

ジャリジャリ系ならマレと比較したらどうか?

これはもう勝負になりません。

マレは折り返しが少なく、似たような配置の繰り返しで連打成分もほぼ無いので、

議論の余地もないでしょう。

ラストの密度はマレが勝ってますが、肝心の配置が単純なので差別化にもならない(勿論これも難しいですよ?)

マレはまぐれがある譜面なので、狙える時に狙っちゃいましょう!

・vsクエル

いよいよ最難関候補のクエルが来ました!

密度も配置もハマリトラップも完備した4回の32分階段発狂でEXH難易度が飛びぬけて難しいクエル、しかし奴には隙があった・・・

4回の発狂の間がこのレベルの挑戦者からしたら大体が回復ゾーンなので、

常にゲージをある程度保った状態で発狂に挑める猶予がある

一方でイリーガルさんは回復地帯でも決して温いことはしてこない容赦のなさ。

例えばここ。

この譜面の中では回復地帯にしないといけないが、黄色で囲った部分が地味に難しく、繋がっても空POORが1~2個とかでてとにかく厄介。

クエルの回復地帯は癖ついてなければ順調に30%も40%も回復するのに対し、

こいつは回復中にも空POORでちょびちょび削ってくるので、ひどい場合は回復地帯だけでゲージが無くなってることも()

HARDはともかく、EXHだとPOOR1個で10%とか出るので、こんな空POOR誘発配置が何度も来ることを考えると全然バカにならない。

このため総合的に見たらイリーガルの方がまだ部はあるように思えるでしょう。

ただし、クエルには渚以上に難しい着地皿があるため、鍵盤が滅法強い場合はもしかしたら逆転の余地も・・?

・vs冥

物量枠の最難関クラスの登場

中盤の発狂に関しては未だAC最強クラスなのでここまで難しいとそろそろ優劣が難しくなってくる・・・

ただし、座学er目線で言うと冥は比較的対策しやすい弱点を抱えていて、人によっては渚クエルより簡単に感じることもしばしば。。

難所も短いのでまぐれもある。

対してイリーガルは全体難で難所もとにかく多くて面倒なので、座学目線だと若干こっちに部があるか!?

例えばここ、

乱打の35トリルとか裏拍始点だから餡蜜組むなら8分以外だとどっかで詰まることが多い、反対側も微連打があったりとで地味に対策が厄介

他にも長い連打や崩しにくいジャリがあったりで、対策のし辛さも難易度に拍車をかけているのがよく分かることでしょう

とはいっても冥は片手で12上位クラスの発狂があり、前半も十分難しく、ランダムだと32分が難化するのもあって、どっちが難しいかはまだはっきりは分からないだろう

昔から存在するネームバリュー曲なためか、データ上では冥の方が何人もEXHされてる現状だが・・・

・vs黒イカ

冥の次は連打に特化した個人差譜面🦑

最強クラスなのは間違いないがこれも位置づけが難しい曲の1つであり、DBRに引けを取らない両側発狂や軸や連打やソフランが凝縮された中盤の加速地帯で勝負をかけてくるタイプ

冥以上に正規系当たりで難所も限られてるから座学と相性良いのもあるで、

筆者目線だとイリーガルの方が1ランク以上は優ってる気がする

密度は負けてるものの、対策の面倒さと連打も黒イカを上回ってる点がでかい

アルマゲのCNと同様、ソフランはやり込めばサービス要素になりがち

もうここまで来ると得意不得意によって三つ巴にもなり得る

・vsネメ

これは番外編。

クリア人数は比較的多いが、どんな譜面相手でも勝機のある超特殊譜面がこれ。

確かに昔は最難関かもしれないと思ってた。

しかしそれは対策方法やクリアの前例が少なかったからであり、

環境もそろった今の時代だと一定以上対策をすれば、この難易度にも関わらず1367ノーツbpm164の貧弱ステータス譜面(勿論難しいけど)なので、頑張れる人は目安関係なく倒せてしまう現状

対策目線だと勿論イリーガルの方が話にならないくらい難しいが、

絶対対策が必要なのはネメである点で、これまであげた曲の中では善戦してる方なのか?

④結論

イリーガルDPLはとても難しい。

うん。

まとめると、

・冥に勝るとも劣らない要求地力(=ネメ、クエルの弱点をカバー)

・全体難なので対策も大変(=冥、黒イカの弱点をカバー)

・配置パターンも多いのでまぐれがほぼ無い(=マレの弱点をカバー)

・ギミック要素の中でも慣れても難しい連打(アルマゲ、ネメの弱点をカバー)

・回復地帯に混ざった微削りが多くてゲージ伸びない(=渚、クエルの弱点をカバー)

と、

目立った難関要素は無いものの、これまでの難関譜面に1つはあった隙らしい隙をピンポイントに埋めたかのような嫌らしい要素を詰め合わせた集大成

がこの曲を難しくしている所以でしょう。

ぶっ飛び過ぎない範囲で上手く譜面を作ったと思います、お見事

頑張れる人は頑張ってください

今後は果たしてどんな譜面が待ち受けているのか・・・!?

Verflucht†(DBM)EXHARD

大目標の1つであるファフルダリアDBM EXHを達成することができました。

今回はこの譜面の攻略ポイントと取り組みについて書こうと思います。

①譜面の特徴

見た目通り全体難の物量特化譜面です。ソフランも連打もなく、CNもオマケ程度でASなので勿論皿も無いこの譜面は純粋に鍵盤発狂が難しいタイプの譜面であり、攻略自体は至ってシンプルでひたすら8分餡蜜で頑張る方針になります。

しかし、2分間にも満たない曲で4802ノーツ(AS計算だと4636ノーツで現時点AC最多)は伊達じゃなく、他のパワー系譜面とは一線を画す難易度です。

クロペンのようなはっきりとした休息は無く、卑弥呼のような覚えたら楽になるギミック地帯も無くただひたすら物理で殴り続ける構成、速度ではグングニルLに劣るものの向こうと違って譜面パターンが様々で暗記も難しく片手的に配置難な箇所も多い。

このように体力面でもテクニック面でも隙がない構成となっております。

②練習曲

今回は難所ごとに必要な基礎練習を紹介しますので、具体的な練習曲はここでは省略します。ここまで難しいと目安になる曲も難しいのもありますので。

強いて言うならば、4000ノーツ以上の難しい譜面を丸暗記する経験を1曲でも積んでおくことかなと思います。自分は冥、卑弥呼、黒イカ、グンダリあたりはほぼ全箇所暗譜してました。

③練習の流れ

この譜面をEXHするには暗記を最優先させた方がいいです。規則性があまり無い上に配置難でもあるので半自動餡蜜だとかなり厳しいです。

なので、

1.まずは完全暗記して何も見なくても時間なければ再現できるようにする

2.譜面を見ながらメトロノームに合わせて反復練習

3.上記1、2を繰り返してそれぞれの限界速度を上げる(1はなるべく早く、2はbpm180で練習できるまで)

4.何も見ずにメトロノームに合わせて叩く練習をする(これも最終的にはbpm180でできるようにしたい)

5.実践と動画検証を繰り返し、必要な部分は基礎練習を考えて取り入れる

6.クリアできるまで上記2、4、5を繰り返す

といった感じになりました。

今でもどんな練習フローが最効率なのか分かりませんが、この譜面なら最初に暗譜した方がいいかなと思います。

④ 譜面の解説

というわけで早速譜面の解説をします。

それぞれの難所において、餡蜜方法・意識方法・必要な練習、についてメインに書きます。

1.4~11小節

まずは準備運動。この曲の中では軽いジャブでも我々人類にとっては重いジャブなので、しっかり覚えてほぼ確実に超えられるようにしましょう。

安定感を上げる為にも、8小節の256は親5、10小節の256は中6で取ります。

11小節の3抜け6個押しは小6を使って、124567(親-人-中-薬-小-チョップ)という定番の取り方です。

2.12~19小節

早速難所。密度が少し上がりますがそれ以上に配置が厄介です。

EXH狙いだとここで結構な回数落ちてます。

12小節の13456は小5、24567は親5で以降も同様です。

13小節の2567は親5で無駄押しを防ぐ。ここは親指の動きが忙しいので要練習。

14小節の2356は中6ですがここは好みの問題。

16小節以降は12356が多発します。小5絡みの5個押しと周辺の中5配置等、とにかく難しいです。

12356は特に難しい5個押しで、3中5小の距離感を掴めることがポイントになります。こういう難配置を意識し過ぎると前後のノーツで押し間違えることがあるので、意識しなくても自然に押せるくらいの練習は必要でしょう。

その為に以下の基礎練習を行いました。

・ショートフィジカル

この曲は忙しいのでメトロノーム練習でも8小節とか16小節とか続けて反復することが多いのですが、こういった難所の場合は短く区切って苦手克服します。

苦手意識が強かったので5打鍵、7打鍵くらいの長さでbpm180で反復しました。

・同時押し反復横跳び

13456、12356、24567の3つ同時押しとその前後の同時押しの繋がりがネックでしたので、この3通りの同時押しと任意の4~5個押しで反復横跳びのような練習をして筋肉を鍛えてました。

例えば、

12356と3457の往復をbpm150で30秒間

24567と1456の往復をbpm170で20秒間

といった感じです(勿論譜面に沿った配置の反復もありです)。

3.28~35小節

難所その2。高密度で6個押しがバンバンくる箇所ですが、特に難しいのが判定を合わせにくい所。

下寄せ餡蜜だと配置が厳しいので30~31小節は上下寄せを多用してますが、bpm180だと上下寄せはそこそこ判定を気を付けないといけないラインです。

ここで判定合わずに落ちたり、その後の32小節の繰り返し部分でハマって落ちるパターンが多かったです。

配置的な話を先にすると、

28小節の12346は親‐人‐人付け根^中^薬(5抜け6個押しと同じ要領)

29小節直前の1356→12347は指の開きが難しい上、ここで無駄押しすると29小節でBADハマリして即落ちます。ここの為に指の開きに関する基礎練習も行いましたが、詳細は次の難所で紹介します。

31小節の34567→123567は、親‐中‐薬‐小‐チョップ → 親‐人‐中‐薬‐小‐チョップ。

67を小+チョップで固定する手法だが、あまりやらない動きなので67を押し損ねたり、上下寄せの判定にハマらなかったりするのでこの箇所では最も難しい箇所。

33小節の2356は筋肉の流れ的に中6で良いと思います。

35小節は下寄せでやってましたが、何か安定しなくなったので上下寄せに変えました。

上下寄せ餡蜜を安定させる為には以下の基礎練習を行いました。

・縦系の譜面の判定力を鍛える

30~31小節は上下寄せを使っているので、できるだけピカグレに近いタイミングで拾う必要があります。少なくとも8分でGOODを出していたら即落ち。

この高密度譜面でそうするにはどこかを目印にしてスコアを狙う意識、例えば黄色く囲った12の5連とかを主に見てなるべくピカグレを狙う必要があります。

つまり、8分の縦軸でスコア狙いができればこの譜面も判定上は問題ないことになるので、縦方向に難しい譜面(なるべく同時押しが無いのが理想)をスコア狙いする練習を特訓してました。

なお、上下寄せ餡蜜をハメるには流石にピカグレ安定まではいかなくてもいいので、ピカグレより少し緩いけどある程度判定合わせる力、ということで「判定力」と呼ぶことにしてみます。

判定力を鍛える為に以下の曲あたりをスコア狙いしてました(スコア狙いが厳しい場合はGOODを出さない意識だけでも練習としては十分です)。

DBM

FEEL IT穴、KAISER PHOENIX灰、INORI灰、Candy Galy灰、DRUNK MONKY灰、BREATH穴、Beastie Starter穴、INORI穴、m1dy Deluxe穴、Do it!! Do it!!穴、VOX UP灰、STEEL NEEDLE穴、Night sky穴、Dynamite穴、eRAseRmOToRpHAntOM穴

DBR

eRAseRmOToRpHAntOM灰、STEEL NEEDLE灰、Do it!! Do it!!穴、m1dy Deluxe穴、NEMESIS穴、Saturn穴

DBRM(シンメトリーランダム)

INORI灰、INORI穴、mosaic穴(後述する練習にも有効)

やったことはないですが打打打打打打打打打打打 DBMも良さそうです。

この練習をやっていくうちに徐々に判定が安定していき、落ちる確率をかなり減らすことができました。

4.36~43小節

回復地帯(にしなければいけない)。特にさっきの難所でゲージを大きく減らされていることが多いので意地でも回復する必要があります。

42小節の2356は何となく中6。

43小節の6個押し絡みは地味に難しく、ここで少し減らされることもあるが、以降の難所の前半部分で回復ポイントがあるので減っても気にしないこと。

5.44~52小節

難所その3。配置も密度も高水準に難しいパートです。

最初の4小節は見た目のインパクトに反して比較的繋ぎやすいため、後に備えてしっかりゲージを回復しましょう。

繰り返し系なので地味に判定が酔いやすい上にこの直後に上下寄せ餡蜜する箇所があるので、ここも前述した判定力を意識するべき箇所です。12347をリズムの基準軸にすると安定しやすいです。

44~46小節の印部分は中6です。

47小節は13456は小6、34567は中6です。

後半4小節は技術的には前半の中で最も難しく、沢山練習が要る箇所です。

全体的に指の開きが求められますが、特に50~51小節は12347→3抜け6個押し→1357の移動が難しく、直後の6抜け6個押しが普通に押すとBADハマリ要因になります。

そして意外にも52小節頭の167も要注意。ここで13567みたいに無駄押しして空プアで40%ダメージくらうこともしばしば。緊張し過ぎずにフワッと押すイメージでやると上手くいきやすいです。

ここを克服する為のポイントと基礎練習は以下の通りです。

・指の開きを鍛える

48~50小節では1256、12347のような2本指を広げる同時押しが多発する為、横方向への対応力が問われます。

手っ取り早い練習としては、同時押し曲のDBRM(シンメトリーランダム)をなるべくGOOD出さずにプレイすることです。

特にオススメなのは、mosaic DBRMスコア狙いです。

この譜面のハズレ配置を早入りに頼らずに押し切る練習をしていると、1236→1457のような2本指を開く移動パターンへの対応力が増します。

他にも、(効率を度外視すると)使う指の本数を縛ったプレイも楽しく鍛えられるので余裕があればやってみましょう。

人中薬しか使わないで☆8~9、中薬小しか使わないで☆8、親指を使わずに☆10をDBMやDBRMでプレイしてみると集中的に苦手な指の開きを鍛えられます。

50小節の12347→124567は中薬小で347→456という動きをしているようなもんなので、こういうえぐい動きを少ない本数の指で意識的に練習する点でも良いでしょう。

ただし、実践は5本全ての指をコントロールしながら押すので、3本指や4本指での練習とは結構勝手が異なります(手首の位置とか他の指の制御とか)。

なので上記の練習をする場合でも通常プレイでの練習も忘れずにしましょう。

・全押し周りの歯抜け同時押し耐性

51小節では6個押しや全押しといった平手打ち系と、5個押しの指押し系が複合してます。異なる2通りの手のポジションを往復させられるため、力加減を間違えるとBADハマリ要因になります。

よって、6個押し・全押しと指押しを反復する基礎練習を行うと改善しやすいです。

前述した「同時押し反復横跳び」を全押し→12467とかにしたイメージです。

意外と神経が疲れます。

・6抜け6個押しの運指

51小節の123457(6抜け6個押し)は普通の押し方だと直前の難配置の関係で高確率で6を無駄押ししてBADハマリしてしまいます。

そこで以下の運指がオススメです。

5抜け6個押しと似た要領ですが、12457は指押しで3を人差し指の付け根で押す方法です。指全体を少し内側に丸めるイメージで脱力して押すと案外押せます。

この手法にしてから劇的に改善し、殆どBADハマリすることは無くなりました。

前半の山場かつ練習量がものを言う箇所なのできっちり練習しておきたい所。

前半を抜けたら次は後半戦です。

前半は技術勝負に対し、後半は体力勝負なので筋トレの成果が出る所と言えます。

6.60~67小節

一難去ってまた一難。密度が最も高い箇所です。

見た目のインパクトは凄まじいですが、密度が高すぎて餡蜜するとほぼ6個押しのため、平手打ちに統一した押し方になります。つまり5個押しで要求される指押しが絡まないので、慣れれば意外といけたりする不思議な箇所です。

前半抜ければ技術的には頑張れば越せる箇所ですが、密度が密度なだけに少しのミスでゲージが一瞬で消滅するので、やや運ゲー感があります。

ここは一定の確率で落ちるトラップだと割り切って、前半抜けたらひたすら祈ってました。

62小節の13567は少し運指を工夫。以下のように押してます。

1356を親人薬小で取り、7はチョップです。3抜け6個押しと似た要領ですね。

5個押しでも平手打ちに近いフォームで押すことで次の6個押しにスムーズに入ることができます。

63小節も567は全て薬小チョップです。こうすることで内側の1234絡みは全て親人中で指押しできます。レイブイットDBMでやった手法と同じです。

66小節の123467は5を無駄押ししがちなので、ここは力加減に注意してふわっとしたイメージで5抜けを意識すると事故率が少し下がります。

力を入れすぎると正しく押せない原因になりますが、力を抜きすぎると押さない指の制御が甘くなって無駄押しの元になります。丁度良い力加減を覚えることが6個押しのコツです。

62~63小節は手の動きが激しいので緊張状態で思い切りを付けられるかが勝負の分かれ目。

一方で66~67小節は手の動きは少ないもののBADハマリ成分が強いため、62~63小節と同じ勢いで押すと失敗しやすい。

1回目の発狂は思い切りよく、2回目は冷静になる、がそれぞれの意識方法だと思いました。

7.60~67小節

ここからは体力勝負!と言いつつも高密度で配置難のオンパレードなので座学的な総合力が問われる箇所です。

前半抜けられれば頑張ればいけるので、体力を節約しつつ気合で乗り切りたいところ。

ここら辺で腕パンパンになるとラストの難所まで持ちません。

69~70小節の13456は小6。手首を少し回すことを意識(カイザーダリアDBMとちょっと似てる)。

69小節の256と74小節の3456は中6が好み。

72小節は安定感重視で親5、ここも好みの問題。

8.76~83小節

最後の難関。先程よりも一回り押しにくくなっていて中指が忙しくなったりするが、特に後ろ4小節は脅威。

普通に餡蜜するなら最難所に化け得る配置で、体力勝負の果てにやらされるのでこの譜面の難易度の高さが改めて窺える。

見ての通り最後の4小節は上下寄せのオンパレードで1か所(2ノーツ分)BAD取りを用いてます。80小節時点で最低でも60%は無いと厳しいといった印象です。

76小節の256は中6が好み。

77小節の12456は小6で手首を意識。

78小節は緊張状態の12356が自信ないので上下寄せ。

79小節は重要な箇所。難配置だけどここで回復し切れるかが勝負の分かれ目。練習が報われやすい箇所なので優先度高めで練習。中指で35を往復する類なので脱力気味に押すのがコツ。

80小節は123567を意識。テキトウに押してるとここで全押しして20%くらい損するので、ゲージが60%付近だと相当でかい。力むとほぼ全押しになるので冷静に対処。

81小節はBAD取りなので確定20%ダメージ。ここで50%くらい残せると勝機あり。

82小節は順当に難しいが入口で事故らなければ意外と勢いでいける。黄色い囲い部分は見た目以上に難しい移動パターンで、ここでゲージが一瞬で無くなることも何度もあったので要練習。13456は小6で。

83小節は事故要素が無い意味ではウイニングランと言いたいが、上下寄せしまくってるので何やかんや少しはミスが出やすい。30%下回ってるとここで落ちるかも。特に視認が難しい所なので(ここに限った話ではないですが)暗譜精度を高めることが肝心。

78小節について余談。

HARD動画を観てもらうと分かると思いますが、オレンジの箇所で致命的な餡蜜ミスをしてます。

長期間に渡って気づかずに怪奇現象とか言ってたので、小まめな検証はきちんとしましょう。

⑤その他

・ゲージ残量の目安

どの箇所も難しくて事故要素がある一方、その殆どの箇所は練習通りに上手くいけば減らない類の譜面のため、「ここで~%残す」みたいな目安はアテにならないと思います。

ただし、最後の4小節は本当に難しい上に20%分確定で捨てているため、80小節時点で60%残せれば何でもいいくらいの気持ちで丁度良いでしょう。

・BPの目安

全体的に出るのであればbp40が目安。無論BADハマりしたら終わり。

・HARDした時との餡蜜方法の違い

以下の記事を見れば分かる通り、別物と言っていい程手法を変えてます。

当時は3抜け5抜けの6個押しが全然できなかったので、上下寄せやBAD取りを大量に使ってます。

EXHはなるべく下寄せで確定でゲージ減る箇所も最後の2ノーツのみです。

⑥リザルト

何事もやってみるものです。得意不得意はあれど個人的には黒イカよりも断然練習しました。マレができる日は果たして来るのか・・

理不尽な連打等の物理攻撃や、特殊ギミック要素があるわけではない譜面ですが、

運指難、密度難、判定難、体力難、局所難の全てにおいて座学の基礎的な要素を最高水準に試される譜面でした。横系が苦手だったこともあって得られるものは大きかったです。

⑦まとめ

書いてて思ったけど昔よりも攻略内容が根性論になりつつあります。

ここまで難しいとあらゆる小細工や基礎練習等のフル活用は大前提で、決め手はやっぱり気合いになってくる気がします。

それでは今後も楽しく難しい譜面を遊んでいこうと思います。

ここまで読んでいただきましてありがとうございました。

地力S+・個人差S+のDBM譜面についてちょっと雑談

今回は雑談記事です。

最近エロイカ皿有りDBMハード達成しました。これで地力S+の皿有りDBMハードは3曲。

今後は何をどう遊ぶか分からないが、何となく某難易度表のS+群についてDBM基準でエアプ常套な難易度レビューしてみる。

※当然ながら両手SP基準とDBM基準と皿有りDBM基準だと難易度順は大きく変わるが、広く認知されている括りとして今回はS+に限定して考えてみる。皿有りDBMの世界だと雪月花はクロペンより遥かに難しいんだぜ。

①皿有りDBMハード狙い

一体何曲までいけるのやら・・・

1.地力S+

・3y3s

何か超頑張ればいけそうと思って5年前くらいにやってみたけど小指を突き指した曲。bpm速すぎ。

ハード済。☆12全体でもかなり弱い部類だけど、それでもかなり難しい(どっちだ)。

真ん中の無理皿地帯を抜ければあとは体力勝負。

・EROICA

ハード済。8分成分が多いから覚えやすいけど、休みがほぼ無いし無理皿の頻度も高いからかなり疲れる。体力難易度だけならクリアしてる3曲の中で最も高そう。

・Feel The Beat†

遅いけど鍵盤は複雑だから3y3sよりきつそう。

・Go Ahead!!

皿の頻度的にゴビヨより断然難しいと思うけど、S+の中では現実寄りかな?前半抜けたらウイニングランに見える。

・Go Beyond!!

ハード済。かなりしんどかったけど何やかんやいい感じにやり甲斐を感じる譜面。中盤の鍵盤地帯で如何に取りこぼしが無いかがポイント。

・GuNGNiR†

鍵盤も皿の絡み方も冥より難しいんだよなこれ。

・ICARUS†

中盤やばすぎ。

・KAISER PHOENIX†

S+の皿有りとしては現実的、そして良譜面だと思う。でも苦手な傾向なのでそもそも鍵盤のミスが多いから実際はどうなんだろ・・・。

・KAMAITACHI†

やばい。というかラストが皿無しでも上下寄せ使わないとかなりきつそう。

・Mare Nectaris

S+の皿有りとしては弱い方だと思う。しかし鍵盤が超難しいからまだ取り組むのはちょっと^^;;;

・Sigmund†

露骨に無理ゲー感のある皿絡み。

・Sinus Iridum

マレと同様、S+皿有りの中だと現実的だけどそもそも鍵盤が難しいシリーズ。前半のCN地帯の後に無理皿が頻発するから、皿無しEXHが最低条件。。。

・Verflucht†

未知数。中盤の連皿は鍵盤が横に万遍ないから捨てノーツ、上下寄せ、皿の5連符崩しみたいになるのかね。そもそも鍵盤も難しい。

・X-DEN

前半が未知数で楽しそう~って思ってたら後半の冥で察した。

・ディスコルディア

明らかな無理ゲーと現実的枠の間くらい。

・冥

まぁ無理枠なんでしょうけど、昔皿有りで頑張ってbp減らしてた。確か90くらいで段位ならギリいけたかなってくらいの出来。

・卑弥呼

無理ゲーと現実的枠の間。コンフィよりは下そう。

・疾風迅雷†

両手SPでやってもこれ皿がきついよね。

2.個人差S+

・DIAVOLO

37小節が超難しい。そこ無ければ取り組む気になれるが・・・

・Plan8

みんなの憧れ。偶にやる。怪我に注意。

・SAMURAI-Scramble†

無理枠の難易度だろうに、灼熱やプラン8と違って絶妙に鍵盤の配置がDBMer向けに配慮しているのが憎たらしい(誉め言葉)。

・Thor's Hammer

回復ゾーンが中盤の坂地帯しかない・・・

・Timepiece phase II (CN Ver.)

個人差S+皿有りの唯一の良心。あくまで他と比べて良心ってだけで、こいつ自体は鍵盤がそもそも超絶技巧譜面。

・灼熱 Pt.2 Long Train Running

心より先に腕が折れる。

・灼熱Beach Side Bunny

リンクル時代の時に笑い取るためによくやってた。人生辛く感じた時に選んでみよう。

②皿無しDBMエクハ狙い

エクハ狙いで取り組んでない譜面も結構あったりする。

1.地力S+

・3y3s

他の方が達成。素晴らしいね。

ハードはS+の入門で、これを楽しいと思えるかどうかが座学er的な変態度が分かることも(?)

ハード済。皿無しだとひたすら雑務譜面って感じだから多分S+としては弱い方。

・EROICA

皿無しでやったことない。でも皿有り程ではないにしても疲れるんだろうなあ。

・Feel The Beat†

全くやったことない。難易度はカイザーダリアより下に見えるが、覚えにくさという観点ではこっちの方が上かも。

・Go Ahead!!

エクハ済。皿無しならゴビヨより圧倒的に簡単。1か所5連符が必要なので注意。

・Go Beyond!!

エクハ済。皿無しだと中盤が全て。今やってもあの配置はきついわ。

・GuNGNiR†

ハード済。パワーとスピードだけで最強群に上り詰めた脳筋譜面。冥より普通に上に感じた。自分も考え自体は脳筋なのでこういうの好きよ。

・ICARUS†

エクハ済。冥の上位版。詳細は別の記事に書いてます。

・KAISER PHOENIX†

ハード済。多重押し系苦手だけどその克服材料に良い譜面だった。

・KAMAITACHI†

全くやったことない。ラストは面白そう。

・Mare Nectaris

ハード済。皿無しだとこれが最強だと思う。エクハ云々以前に1度しかハードしてない。やる機会になったらハードを動画に収めてみたいなぁ。

・Sigmund†

全くやったことない。流石にマレ、グングニルダリアを履修してるからまぁいっか・・・

・Sinus Iridum

ハード済。皿無しだとハード2番目に難しいのはこれなのかね。CN、ジャリジャリ、連打をいっぺんにやらせるのはきつすぎ。

・Verflucht†

ハード済。でも苦手譜面で全然詰め切れた感じはしない。7年前はPフリーで一切できない時代だったから1回ハードして終わりにしたけど、まだまだ詰め甲斐はあると思う。

・X-DEN

ハード済。全体難だけど特に難しいのは嘆き地帯。エクハ基準だと嘆きゲーになりそう。

・ディスコルディア

全くやったことない。連打はどうにかなると思うけど、片手的にはCNが難しそう。

・冥

エクハ済。好きな譜面はとことんやり込む性分なので、中盤繋いだことあるくらいはやり込んでたな。

・卑弥呼

エクハ済。ハードもエクハもDBM的には冥と同じくらいかな。色々難しい。

・疾風迅雷†

エクハ済。最後の24分発狂ゲー。あの発狂は確かに難しいけど、短いからまぐれは通用しやすい。

2.個人差S+

・DIAVOLO

ハード済。エクハは未知数。ディレイ系も克服したいなー。

・Plan8

全くやったことない。DBRは偶にやるけど意外と良譜面っすよ。

・SAMURAI-Scramble†

全くやったことない。皿曲だけど中盤の鍵盤地帯は☆11として考えれば良譜面。その為だけにやる程でもないけど。

・Thor's Hammer

ハード済。ディアボロより技術が要ると思うけど、何故かディアボロの方が苦労した。エクハはこっちの方が難しそう。123と567の交互をどうするか。

・Timepiece phase II (CN Ver.)

ハード済。難関。エクハは分からない。少なくともアルマゲよりは難しい。

・灼熱 Pt.2 Long Train Running

全くやったことない。皿曲だけど最後の4小節は鍵盤も☆11あるかな。

・灼熱Beach Side Bunny

実は皿無しでもそこそこやってた。DBRが皆伝狙う段階や取り立てのレベルだといい感じに練習できる良譜面。

③まとめ

この難易度帯だけでも意外と気になることが多かった。

皿有りDBMの話に至ってはそもそもS+以外にやばい譜面がわんさかあるので、皿複合系で面白そうなのに取り組めたらいいな~。

音ゲー座学論

ご存じの通り、筆者は音ゲーにおける譜面研究、通称「座学」を得意とするプレイヤーです。今回はこれまでの経験を元に、座学の総論を書いていこうと思います。

後述しますが、座学と言ってもほぼ地力に近いガチ押し座学、気軽にできるプチ座学、ガッツリ高難易度に挑む座学(これが最もイメージされていると思う)と多岐にわたるので、色んな実力及びプレイスタイルの方に読んでもらえたらと思います。

・目次

①座学とは何か

座学と言えば「譜面を対策すること、主に餡蜜譜面を暗記してじっくり時間をかけて練習」という風に、とても堅苦しくとっつきにくいように思われがちです。

「特に対策していないのは地力でクリア」「相当頑張ったものは対策でクリア」と0か1かで地力と座学を分けられがちなのも、そう思われてるからなのかもしれません。

しかし、0か1かではなく、例えば0.1刻みで物事を考えてみてはどうでしょう。

そうすると譜面をクリアする為の過程において、アバウトですが以下の図のようにクリアの為の取り組みを細分化できます。

後半は流石に座学erって感じの取り組みですが、前半は誰もが行うものでしょう。

つまり、特別な取り組みや慣れるのが難しい暗記を積極的に行わなくても、人間の脳は無意識に学習し、いつの間に座学をしていたとも言えます。

特別な対策をしていないつもりでも、人間の学習能力の高さ故、譜面情報が少しでも頭に入れば初見プレイよりも高い成果を出せる確率が高いのはこのためです。

それでは、この無意識学習だけで音ゲーはどうにかなるかと言うと、中々そうはならない場合が多いです。

同じ無意識学習でも人によって練度に差が付いてしまうのです。

例えば、

・前述した無意識学習の速度や限界値

⇒素の記憶力の良さで差が付く

・無意識学習の方向性の正しさ(正しくないと量を積んでも癖が付く)

⇒日頃の練習の質の高さで差が付く

といったものが考えられます。

つまり、無意識学習だけでは譜面の理解度の上限に個人差があり、方向性が少しでもずれていたら粘着しても結果が悪くなることも考えられます。

そこで、意識的に学習することで本来の素の記憶力を上回る学習量を脳と手にインプットしたり、間違っていた学習の方向性を正しい方向に矯正して改善することができます。

量も質も闇雲にやるだけでは超えられなかった壁を突破することができます。

この意識的な学習は上図の後半部分の取り組みに該当すると言えます。

このように、一言で座学と言っても、捉え方次第では多岐にわたる取り組みがあり、効能やとっつきやすさ等も様々です。

よって、初心者でも上級者でも餡蜜使わない人でも、自分にあった座学方法があるはずです。

②いろいろな座学

では座学方法は大きく分けると何があるか、とっつきやすそうな順に紹介していきます。

概要、具体的な座学の流れ、利点・注意点を主に解説します。

座学の流れでは練習メニューと所要時間も記載してますが、あくまで目安なので適宜やりやすいようにアレンジしましょう。

1.プチ座学

気楽に座学したい、短時間で済ませたいという人にはこれです。

複雑な暗記や高負荷な練習は特にせず、気軽に譜面対策を続けるスタイルです。

・元々ある程度は認識できる難易度の譜面研究

・1切り(コンボブレイク1)した譜面のフルコン狙い

・1か所だけ癖付いた or 1か所だけ苦戦してる時

といった、もう一歩で成果が出そうな場合に有効です。

気軽かつ気長に取り組むので、

気づいたら体が覚えて来た・癖が抜けた・苦手な1か所だけコツ掴んだ、

といった形で効果を期待できるでしょう。

●座学の流れ(10分コース)

目標にしている譜面を動画でスロー再生してコントローラーでイメトレをする(10分)

⇒寝る

これだけです。

特に難しいことは考えずにだらだらやるだけでもOK。

youtubeで探せば結構な譜面がアップロードされていますし、今の時代ならライトニング動画機能で自給自足することもできます。

また、以下の動画のようにtextageを使用してマウススクロール機能で疑似トレーニングモードでやる手もあります。

↓↓ 03:20あたりで具体的な疑似トレモ方法を説明してます。

ある程度押せてる譜面が前提の座学のため、最初は0.75倍速あたりからイメトレしてもいいですし、特に苦手な箇所を集中するなら0.5倍速から丁寧にやるのもありです。

慣れてきたら0.8倍速、0.9倍速、と少しずつ速度を上げていきましょう。

練習の確実さが大事なので、むやみに再生速度を上げようとせず、確実に押せるようになってから徐々に上げていく方針で気長に取り組みましょう。

1曲の長さは約2分なので、スロー再生だと約3分。寝る前に10分で3周くらいするといった感じに習慣化してみるだけでも結構違ってくると思います。

歯磨きや風呂のような必ず行う習慣と隣り合わせてルーチン化するのも有効です。

対策が必要な箇所が1小節だけとか局所的なものであれば、その1小節だけを集中して繰り返しイメトレすると良いでしょう。

1~2小節だけかつトリルや皿とかの覚えやすい譜面であれば、餡蜜・逆餡蜜を覚えてみたりするのもありです。

ちなみに10分やると案外もっとやりたくなる場合があります。

これを作業興奮と言います。気づいたら1時間くらい夢中になっていた現象です。

こうなればもうプチ座学は卒業と言えます。

●利点

気楽にできる。

時間が無い・モチベがあまりない時期でも無理のない範囲で取り組める。

ちょっとの習慣で1歩上の成果を叩き出せる。

●注意点

ある程度押せている譜面に対する座学なので、地力が必要。

一定以上の難易度になると限界がある。

2.ガチ押し座学

餡蜜や暗記はしたくないけど譜面対策モチベはある人にはこれです。

譜面通りに押すことをイメトレする点ではプチ座学と似てますが、より負荷を意識した集中的な座学になります。

地力で攻略したり、スコアを狙う為の座学であればこのスタイルを「座学」と呼ばれることはありますが、本記事はクリア優先の場合を前提としているため、餡蜜暗記をしない点で「座学」と区別するためにこういった呼び方にしています。

●座学の流れ(45分コース)

目標にしている譜面を動画でスロー再生してコントローラーでイメトレをする(10分)

↓

特に苦手な箇所を練習範囲・練習速度を適宜変えてメトロノーム反復練習する(20分)

↓

等倍再生で実践を想定してイメトレする(5分)

↓

完全に叩ききれるゆっくりな再生速度で練習を仕上げる(10分)

動画をスロー再生をしてだらだら練習する点は同じですが、それをやっていく中で特に押せていない箇所を毎回数小節抜粋して反復練習を徹底する点が、ガチ押し座学で重要な部分です。

譜面を眺めてメトロノームやBGMに合わせて反復すること自体はシンプルですが、どんなbpmでやるか・何小節ずつやるか・何打鍵ずつやるか、といった風にバリエーションを盛り込みましょう。

単なる反復練習もマイナーチェンジを加えることで種類が豊富になり、効率が良くなります。

↓↓ 04:35あたりで具体的な小節抜粋練習方法を説明してます。

ある程度追い込んだら、速い速度に食らいつく練習も必要なので1回以上は実践の速度でイメトレして、癖が付かないように練習の1番最後はフルコン近くできそうな超ゆっくり速度で仕上げをするのが良いと思います。

●利点

譜面通りに押すこと自体は普通の練習と変わらないので、変に覚えたり難しいことを考える必要が少ない。

譜面通りに押し切る練習をしているので純粋な地力を鍛えることができる。

苦手な配置を集中して克服することができる。

●注意点

餡蜜を使わない前提なので素の地力と大きく乖離した難易度の譜面には不向き。

運指や認識の底上げをしている練習でもあるので、上達には比較的長期的な取り組みが必要。

3.座学

地力がかなりあるけどランプが行き詰った上級者や、自分の地力より1段も2段も上の成果を出したいモチベーションのある方にはこれです。

「座学」の定義は人によってばらつきはあると思いますが、ここでは、

素の地力ではクリア・フルコン等が困難な譜面を局所的な餡蜜や必要最小限の暗記を取り入れ、実践で通用するレベルまで反復練習をする

といったものを無印表記の「座学」と呼ぶことにします。

普通にプレイしたらbp100くらい出す譜面を必要な数小節分を餡蜜組んでハード狙ったり、対策なしだと接続不可能な箇所が存在する譜面を該当箇所だけ覚えてフルコン狙う、といったイメージです。

餡蜜も必ずしも規則的ではない乱打絡みで意識的に覚えないと実行できない場合も含みます。

ここからは餡蜜や暗記が絡んでくるため、

練習メニューが大きく分けてメモライズとフィジカルの2つに分かれます。

メモライズ:譜面を覚えるための練習。反復して体に覚え込ませたり、脳でしっかり形を覚え切ったり、完全暗記とまではいかなくてもうろ覚えして概形を把握したりと、記憶に関わる様々なことを指す。

フィジカル:覚えた動きの精度・速度を高めるための練習。練習した動き(暗記、半自動暗記のいずれも)を実践の速度に追いつくことができるように速度や正確さを意識する取り組みを指す。

フィジカル練習は座学のあらゆる場面において有効です。

どんなに正しい手法でも、実践の速度に合わせて想定した通りの動きを再現できないと意味がない。その再現性を高める為にもこの練習は優先度を高くした方がいいです。

メモライズ練習は、必須度はフィジカル練習程ではないものの、根気よく行うことでフィジカル練習の補助になり、更に暗記してしまえばいつでもどこでも練習でき、癖の予防にもなるのでメリットはとても大きいです。

●座学の流れ

上述したフィジカル・メモライズの観点で、2つ紹介します。

まずは1つ目はこちら。

~フィジカル練習中心のパターン(60分コース)~

目標にしている譜面の必要箇所の餡蜜を超スロー再生で丁寧にイメトレする(15分)

↓

練習範囲・練習速度を適宜変えてメトロノーム反復練習する(30分)

↓

さっきより少し速い再生速度でイメトレする(5分)

↓

完全に叩ききれるゆっくりな再生速度で練習を仕上げる(10分)

積極的な暗記が苦手な方は上記のフィジカル練習中心のやり方でも良いです。

流れ自体は前述のガチ押し座学と似てますが、餡蜜という不自然な認識を要求される分、更にじっくりと練習する必要があります。

小節抜粋練習も不慣れなうちは、5打鍵ずつ細かく区切って、bpmも本来の半分程度の遅い速度から開始するくらいの慎重さがあってもいいでしょう。

一つ一つ丁寧に練習することが重要なため、無理に練習速度を上げて食らいつこうとしたりすることは過負荷で逆に体が覚えてくれません。

ミスせずに動きを再現できるギリギリの速度が一番経験値高いと思います。

なのでbpm上げは徐々に行い、仕上げのゆっくり再生練習も忘れずに。

フィジカル中心の練習でも適切な負荷で何日間も継続していけば自然と体が覚えていき、暗記自体をしていなくても譜面を見れば何となく練習した動きを実行できたりするものです。

正確さや限界値はメモライズ練習には及ばないものの、暗記が面倒な場合はオススメの練習メニューでした。

次に2つ目。

~メモライズも取り入れた練習のパターン(90分コース)~

目標にしている譜面の必要箇所の餡蜜を超スロー再生で丁寧にイメトレする(10分)

↓

練習範囲・練習速度を適宜変えてメトロノーム反復練習する(20分)

↓

譜面を見ないで餡蜜を再現する練習をする(譜面を見ないスパン、再現時の長さ・速度は問わない)(30分)

↓

練習範囲・練習速度を適宜変えてメトロノーム反復練習する(20分)

↓

適度な再生速度でイメトレする(10分)

主に変わっているのは下線部のメモライズ練習です。

譜面をじっくり眺めて脳で暗記するタイプもありますが、個人的には体を動かしながら覚えた方が良いと思うので、

一瞬でもいいから譜面を見ずに、覚えた餡蜜をゆっくり再現する過程を繰り返すことをオススメします。

最初は譜面をチラ見しまくったりで、再現も1小節だけで何分もかかったりしますが、日を分けて繰り返していくうちに徐々に譜面を見なくてもできる箇所が増え、同時に再現速度も上がっていきます。

負荷の高い練習なので取り組むにはハードル高めですが、ルーチン化してしまえば効率が倍増します。

それこそ上記のようにフィジカル練習の間にメモライズ練習を挟むことで、フィジカル練習自体にも微妙な変化を体感することができてメリハリが効きます。

●利点

自分の地力を大きく上回る成果を期待できる。

練習の過程で対策力が付くため、新曲で難しいギミックが登場した場合でも対応が速くなりやすい。

クリア狙いが更に楽しくなる。

●注意点

ちゃんと見切って押す練習ではないので、認識力等の地力面は鍛えにくい。

結果が出始めるまで時間がかかるため、根気が必要。

4.超座学

本来この言葉自体は使わないんですが、前述した座学と区別化するためにこの呼び方にします。

普通の座学との違いは、対策なしだとクリアどころか全くゲームにならないような超難易度や、対策すべき難所が多すぎてほぼ全箇所暗記対象になる、といったより難易度の高い譜面に対して丹念に研究と対策を行う点です。

初プレイだとbp500とか1000とか出すような譜面をハードやエクハ狙いをするという、一見無茶な取り組みに思えますが、これが頑張れば意外といけるものなのです。

お察しの通り、一部のクリアマニア向けの座学です。

●座学の流れ

こちらは状況によって色々あるので3つに分けて紹介します。

~練習初期から実践練習ができる段階まで(120分コース)~

目標にしている譜面の必要箇所の餡蜜を適度な再生速度でイメトレする(10分)

↓

練習範囲・練習速度を適宜変えてメトロノーム反復練習する(50分)

↓

譜面を見ないで餡蜜を再現する練習をする(譜面を見ないスパン、再現時の長さ・速度はできる範囲で意識する)(50分)

↓

適度な再生速度でイメトレする(10分)

普通の座学のメモライズを取り入れた練習と似ていますが、難易度が難易度なのでメモライズ自体も精度の高い練習をすることが求められます。少なくともだらだらフィジカル練習していたらいつまで経っても中々できるようにはならないでしょう。

超座学のメモライズ練習は更に意識的な暗記を推奨します。

覚えられる所は丸暗記を優先して、覚えにくい部分は何も見ずに再現する過程を繰り返す点は似てますが、速さや長さ等も意識することでより負荷の高い暗記をしております。

メトロノームをゆっくりの速度に設定し、譜面をチラ見しつつ可能な範囲で脳内の短期記憶を頼りに餡蜜を再現していく練習をしていくことを反復して覚え込んでいきます。

更に負荷の高い練習なので実行にも一苦労ですが、個人的にはこれが暗記の近道だと思います。

自分は上記のような練習方法をステルスメトロノームと呼んでいます。

ステルスメトロノームについて具体的に説明をします。

この練習方法は「何も見ずにメトロノームに合わせて覚えたことを再現する」ことであり、フィジカルとメモライズの中間に位置するものと言えます。

つまり練習の流れ的には、

最初の数打分を10秒譜面を見る⇒見ずに再現しようとする⇒忘れたのでまた10秒見る⇒また再現しようとする⇒何回か挑戦して初めて2連続で成功(1回じゃまぐれもあるので)⇒次の小節を同様に練習

といったサイクルであり、

これを徐々にメトロノームのbpmを上げつつ反復することで、自然と脳も体も覚え切る状態を目指します。

最初は超ゆっくり、それこそ曲の4分の1くらいのbpmからやって確実さを重視した練習がオススメです。

ステルスメトロノームのメリットは、前述した通り練習内容がフィジカルとメモライズの中間にある所です。

そこまで脳みそを使わないフィジカル練習から、脳みそをフル稼働して譜面を覚えるメモライズ練習に切り替えることは、譜面次第と言えど取り組み辛さに相当な隔たりがあります。

ステルスメトロノームはこの2つの練習の間の橋渡しになるため、よりスムーズに暗記できている状態に持っていくことが期待できます。

しかも、脳で覚えているだけの暗記ではなく、体を使って覚えているため、譜面を覚えられた頃には既に実践にある程度通用している段階になっているのが多いです。

譜面を眺めて頭で覚えてるだけでは体を使う実践では太刀打ちできません(経験済)。

脳と体の両方でバランスよく覚える意味でもステルスメトロノームは有効です。

10秒ごとに再現練習する例で書きましたが、1小節ごととか、1分ごととかで適宜やりやすい区切りで継続すれば良いです。

~実践で粘着している段階(90分コース)~

目標にしている譜面の必要箇所の餡蜜を適度な再生速度でイメトレする(10分)

↓

苦手な箇所に絞って、練習範囲・練習速度を適宜変えてメトロノーム反復練習する(30分)

↓

譜面を見ないで餡蜜を再現する練習をする(メトロノームはそれなりの速度にしている)(40分)

↓

適度な再生速度でイメトレする(10分)

フィジカル練習とステルスメトロノームを繰り返していけば、自然とメモライズできている状態になり、実践でプレイしても効果が出始めていることでしょう。

実践でゲームになっている段階になれば案外座学の初期段階よりも負荷や時間を意識する必要はありません。むしろ休息をしっかり取り、実践での試行錯誤のウェイトを増やした方が得られる経験値が大きいです。

フィジカル練習は苦手な箇所のみ的を絞り、メモライズ練習はそこそこの速さのメトロノームに合わせて何も見ずに再現し続けられることを目標に継続していきましょう。

やればやる程慣れて来るので練習も楽になっていきます。

この段階になればクリアまで時間の問題でしょう。

~実践で苦戦している段階(150分コース)~

譜面を見ないで餡蜜を再現するのを数周(メトロノームはほぼ等倍に近い速度)(20分)

↓

苦手な箇所に絞って、練習範囲・練習速度を適宜変えてメトロノーム反復練習する(20分)

↓

苦戦している譜面に合わせた新しいトレーニングを反復する(50分)

↓

実践とほぼ同じ再生速度でイメトレする(15分)

↓

最初の3つをもう1周する(40分)

↓

適度な再生速度でイメトレする(5分)

この段階になると餡蜜方法を修正したり動画検証したりすることも多々あります。

フィジカル練習とステルスメトロノームは継続して行いつつも、下線部分の「苦戦している譜面に合わせた新しいトレーニング」が追加されてます。

このトレーニングの内容、譜面のタイプや難しさによって様々です。

例えば13467→1256→457を含む餡蜜譜面に苦戦している場合、

・人中で34→25の動きが難しい

・薬小の67→6→57の動きが難しい

・中薬の46→56→45の動きが難しい

という風に、難しい要素を細分化し、2本指だけでその反復トレーニングをするといった練習メニューです。

更に拡張すると、67→5→57→6といった独自のハノンを練習することも考えられます。

こちらについても具体的なトレーニング方法を後述にて紹介しますが、

以下の動画でも軽く触れていますので参考に。

↓↓ 06:00~、08:45~あたりが練習メニューの組み立ての参考になります。

フィジカル練習、ステルスメトロノーム練習、新メニューを継続的に取り組むのも大事ですが、この段階ですと毎回1回以上は動画イメトレを等倍(遅くても0.95倍あたり)で実践志向の練習もした方がいいでしょう。

練習が進んでない段階ですと等倍イメトレは癖のリスクはありますが、練習が進み切って実践で粘着している状態だとより実践を想定した座学を取り入れた方がメンタルの練習も含めて良いです。

●利点

根気次第では常軌を逸した難易度の譜面も攻略することができる。

楽しい。

●注意点

かなりの根気が必要。

どれくらい時間を確保できるかを見積もった方がいい。

③いろいろな練習方法

各座学について、大まかな流れを説明しましたが、今度は具体的な練習方法について解説します。

自分にあった座学の流れ(フィジカル中心が好みか、暗記中心からやりたいか等)がある程度確立したら、次は細かい練習方法で良さそうなのを取り入れて具体的な練習メニューを構築しましょう。

1.流し練習

動画や譜面サイトを流しながら手を動かしてイメトレをする練習。

最初は確実に押せる再生速度から練習しましょう(0.1倍とかでもOK)。

練習を重ねてくうちに今の速さに慣れてきたら、徐々に速度を上げて、0.8~0.9倍速でもしっくり押せるようになることを目指す。ここら辺が実践で挑戦してもいい頃合いの目安だと思います。

メリハリを付ける為に、1回の練習で2種類以上の速度で回すのが理想的。

ほぼミスらない速度・ギリ食らいつける速度の2通りの速度を把握しましょう。

●利点

5分でもできるのでとにかく気軽。

座学初期段階で決めた餡蜜を慣らしたり、全体の雰囲気を掴むことができる。

座学する時の最初のアップに丁度良い。

●注意点

気軽にできるので惰性で長くやりがち。

これだけだと限界がある。

2.フィジカル練習

譜面を適度な長さに区切ってメトロノームに合わせて反復練習をする。

メトロノームは確実に押せる速度に設定するのが基本だが、それよりより少し上の速度も練習しておきたい(bpm160が安定ならbpm170にしたり)。

区切りの長さの目安は餡蜜の場合は9打鍵が標準的だが、慣れてきたら13打鍵とかに伸ばして記憶の精度を試したり、慣れてない or 苦手な箇所がある場合は5打鍵や7打鍵で集中して反復するのも良いでしょう。

ガチ押しの場合はある程度の長さがある方が実践的なのでbpmによりますが13~17打鍵くらいを目安に。

例えば、bpm180の曲を目標にする場合、

初期:bpm130で5~7打鍵(最初はゆっくり、短め)

少し慣れてきた:bpm150で7打鍵 or bpm130で9打鍵(長さと速さの負荷を増やす)

大分慣れてきた:bpm170で9打鍵、bpm150で13打鍵、苦手部分はbpm180で5打鍵

といった感じです。

座学そのものに慣れていると初期の時点で9打鍵スタートでもいいでしょう。

●利点

作業ゲー感覚で取り組めるので比較的継続しやすい。

汎用性のある練習で、これを繰り返してるだけで大体のDP譜面は十分に対応できる。

●注意点

負荷を意識した練習が求められる。

継続すること。

3.メモライズ練習

譜面を意識的に覚える過程。

覚え方は人それぞれですが、以下の3つを意識すると尚効率良いです。

・実際に押してみて体を使って覚える

じっと眺めてるだけよりも少しでも手を動かしましょう。頭だけで覚えるのは大変ですし、仮に覚えたとしても手が記憶に追いついていないと意味がありません。

・譜面を見ないで再現することを1秒でも行う

見ながら叩くだけでは不規則な譜面は中々覚えられない。最初はしんどいけど1秒でもいいので「何も見ずに再現できた」という経験を沢山積むと早く覚えられます。

・譜面の形等の特徴に注目して暗記の工夫をする。

覚えられるのであればこの工夫は必須ではないですが、何でもいいので譜面の特徴を把握しておくと潜在的に記憶の助けになることがあります。逆に混乱する場合は無理に意識しない方がいいですが。

譜面の特徴に注目について、

例えば冥DPAの以下の餡蜜を覚える場合、

左の黄色い囲い:17は加速のバスのリズム(リズムの規則性に注目)

左のオレンジの囲い:24と46の反復運動(譜面の規則性に注目)

左のピンクの囲い:2個押しになっている部分はどちらも24(言語化して記憶の補助)

右の黄色い囲い:4が2回連続になってる(暗記の再現で迷いそうな所の記憶の強調)

といった感じです。

説明の為に多めに列挙しましたが、実際はこんな同時に意識したら混乱を招くので、やりやすい範囲で譜面の特徴に注目できていれば十分記憶の助けになります。

上記をまとめた具体的な練習イメージは以下の通りです。

譜面を眺める→1秒だけ何も見ずに体を使って再現しようとする→譜面を眺める→1秒だけ(ry→・・・・・→5秒だけ(ry・・・→・・・→1小節だけ(ry→・・・

このように、徐々にステルス状態で実際に押して再現できる範囲を増やしていき、譜面の特徴がある部分は適宜記憶の補助にして効率的に覚えていく流れになります。

暗記と言われると、勉強だの試験だの堅苦しいイメージがありますが、

音ゲーの暗記は目的地への道を覚える感覚と似ているので、変に身構えて難しいことを考えずに、継続的にやるべきことを取り組んでいくことが大事です。

●利点

フィジカル練習の補助、癖の防止、実践の安定感等に繋がる。

暗譜すればいつでもどこでも練習できる。

●注意点

意識的に頭を使うので気軽に取り組み辛い。

フィジカル練習と比べると速度を意識しにくいので即効性は薄い(長期的には効果あり)。

4.ステルスメトロノーム練習

メモライズとフィジカルを合わせたような練習。

譜面を見ずに覚えた譜面をメトロノームに合わせて再現することを反復します。

暗記してかつ決められたテンポに合わせないといけないので、最も負荷の高い練習の部類ですが、練習効果はかなり高く、極限まで難しい譜面を攻略したい時に有効な座学です。

フィジカルとメモライズの延長戦上とも言える練習なので、特にコツは無く、継続して少しずつ慣らしていくことに尽きます。座学に王道なし。

0.5倍速あたりでステルスメトロノームができている状態であれば通常の練習にも効果が表れ始め、そこから少しずつ負荷を増やしていき0.7倍、0.8倍くらいの速度で練習になっている状態になれば明確に結果に違いが出てくると思います。

●利点

最高レベルに効率の高い練習方法。

●注意点

実行難易度もそれ相応に高い。

5.局所集中特訓

特に苦戦している箇所がある場合の突貫工事です。

フィジカル練習より更に短めの2打鍵や3打鍵を1セットで区切って、それを間断なく反復する所がポイントです。

例えば3y3s(A) DBMの序盤の難所を覚える場合、

この譜面は繰り返し譜面なので実質覚える箇所は少ないのですが、慣れが必要な所があって結構難易度は高いです。

こういった明らか練習すべき箇所が分かっている時に有効です。

まずは2打鍵区切りから。

最初の1257→23457の反復横跳び、慣れたらその次の23457→1267の反復横跳び、といった流れで1小節練習します。

次に3打鍵区切り。

1257→23457→1267を1セットとして反復し、慣れたら次の23457→1267→23456を1セットで反復、といった流れで1小節練習します。

区切りが短く、規則的な繰り返し運動の練習のため、メトロノームは速めに設定して手に負荷をかけるようにしましょう。

0.95倍~1.1倍くらいで回したりすると自然と手が順応して、通常練習でも指がもつれることが少なくなります。

練習する譜面パターンを単純にした代わりにスピードを速くしている為、力任せに押すだけでは中々スムーズに処理するのは難しいでしょう。

何度も繰り返すことで、無駄のない力加減を感覚的に掴んでいきましょう。

●利点

手軽に体に負荷をかけられる。

限界速度の向上、癖の解除、力の入れ方・抜き方のヒントになる。

暗記してても速度が追いつかない時にオススメ。

●注意点

区切りが短すぎてメモライズ的な練習にはなっていない。

補助練習の部類なので、これだけでは即効性は薄い。

6.ステルス通しタイムアタック

クリアのみならず、ノースピやステルスプレイも想定している場合に有効な練習方法です。

また、通常のクリア狙いの場合でも、ほぼ全箇所暗記必須な難所まみれの譜面の場合は大部分を覚えることになるので重要な練習方法です。

方法は単純。

最初から最後まで何も見ずに覚えた譜面を順に叩いていき、その速さをどんどん早くしていくタイムアタック形式の練習内容です(勿論覚えた通りに正しく叩けていることが大前提)。

全箇所ではなくても、曲の半分以上の大部分を覚えていた場合でも同様に練習できます。

タイムアタックの基準は

・全部再現するまで何分何秒かかったか

・メトロノームでほぼ止まることなく(1回や2回とかなら許容)テンポ通りに再現できるbpm

といったものがあります。

個人的には後者の方がよくやりますが、やればやるほど速く再現できるようになってきて楽しいです。

1周目は非常に大変で、譜面によっては10分かかったりすることもありますが、何周もしていくうちに段々原曲の速さに近づけられます。

●利点

ノースピ・ステルスとかでは必須。

暗記の精度を高められ、通常のクリア狙いでも効果あり。

●注意点

単純に大変。覚えるのが好きじゃないとしんどい。

譜面を見ながら餡蜜を実行する練習ではないので、見ながら押す練習も並行するように。

7.目標譜面に特化したハノントレーニング

対策している譜面に合ったハノン的なトレーニングを行うことで、潜在的な運指力やハンドスピードが向上し、通常の練習で追いつけなかった対策が実行できるようになります。

ハノントレーニング構築の方法は、

譜面に対して「運指の難しさ」「独立性の難しさ」について注目すると作りやすいです。

前者は複数の指において難しい移動を要求される、横移動のイメージ。

後者は指が転びやすい、もつれやすい譜面の形状、縦移動のイメージ。

例えば黒麺DP正規の場合、

黄色い囲いは「独立性の難しさ」に注目した箇所。

6軸に対して3→4は無駄押しを誘発されるので独立性が要ります。

連打やCN等の縦に難しい譜面に多い傾向です。

オレンジの囲い、黄緑の囲いは「運指の難しさ」に注目した箇所。

人中で34→23という同時北斗移動、中薬で45→37という指を開く移動とどちらも難しい運指です。

このように2本指に注目すると、単なる同時押し移動も何故難しいのかが運指単位で明確になります。

こられを元に行うハノンが以下の通り。

・8分の6軸 + 3と4の交互4分の繰り返し

・人中で23と34の往復

・中薬で45と37の繰り返し

ここら辺を反復しておくと改善に繋がります。

譜面自体はかなり単純なパーツに落としこんでいるので、反復するにしてもスピードを意識しましょう。

ちんたら押していたら実践に求められある力加減やコツが掴めず、効果が薄いです。

単に譜面を細分化したハノンの他に、以下のようなアレンジ系ハノンも有効です。

・同時押し全体を2回ずつ押す(1367→1367→1467→1467という風に)

・36→4→46→3→36→4→・・・といった繰り返し(独立性運動を更に複雑にしている)

・15CNしながら人中で23と34の往復(意図的に押しっぱなしにすることで独立性練習うも兼ねている)

・2CNしながら中薬で45と37の繰り返し

上記の例ですと、「連打化」「歯抜け化」「CN化」といった感じのアレンジ系ハノンです。

他にもリズムキープが難しくなる「裏拍化」(メインの同時押しを裏打ちにする)、3本指に注目した「拡張化」といったものも考えられます。

その気になればいくらでもハノンパターンは作れそうなので、面白そうな動きがあればどんどんチャレンジしてみましょう。

●利点

これでもかという程の徹底した難所克服方法、効果も抜群。

メリハリが効く。バリエーションも豊富なので飽きずに継続的に楽しめる。

●注意点

やるなら速さを意識して集中する。だらだらやるくらいなら普通の練習の方が効率良い。

1か所について相当時間をかけるので、この練習が必要と思われる箇所が多い場合は、その譜面は時期早々の可能性がある(頑張れるなら続けてください)。

8.汎用的な基礎トレーニング

譜面に追いつけるようになるフィジカルトレーニングの基礎となるものです。

こちらは譜面特化というよりも、座学・超座学の基礎となる練習内容です。

フィジカル力を鍛えるには「持久力」「瞬発力」「独立性」「運指力」を鍛えると良いです。

横移動をスムーズに行う運指力、縦方向で崩されない独立性を鍛えた上で、それを速く・長く再現していくことです。

・持久力

何でもいいですがとにかく連打しましょう。12467ホムポジ配置の連打とか。

例えば、bpm120の16分連打を何秒続けられるか等、連打の継続時間を伸ばしていくトレーニングです。

あらゆる高難易度譜面は極限まで単純にすると連打に集約されます。

最も単純な譜面パターンである連打ですら追いつけなければ、それと同等の速度で複雑な配置を強いられる譜面は到底無理な話です。

個人的に連打はクリア狙いの究極の基礎だと思います。

・瞬発力

こちらもひたすら連打。持久力と違って、長さより速さを意識するものです。

例えば、13回連打ができるbpmをどれだけ上げられるか等、一定区切りの連打の限界速度を上げていくトレーニングです。

持久力は無駄な力を入れない節約の練習になり、

瞬発力は小刻みに速く動かす練習になります。

どちらもフィジカル面におけるポテンシャルの向上に大事なものです。

・独立性

少し実践向けにシフトします。

実際の譜面はひたすら沢山押していればいいというものではなく、配置が複雑になれば押す押さないを制御する力も求められます。

単なる連打だけだとこの制御する力を鍛えにくいです。

なので少し制御が難しい歯抜け連打を練習することで独立性を鍛えることができます。

例えば、12467配置の連打について、どれか1本の指だけ押さない配置(中指を押さない場合は1267)を交互に混ぜていく反復練習です。

この場合ですと、12467→1267→12467→1267→・・・と繰り返す歯抜け連打を如何に速く・長くできるかを意識しましょう。

他にも人薬とかの2本指だけ歯抜けにするパターン、基本配置自体を14567等に変えてそこから歯抜けするパターンと色々あります。

余裕があれば裏拍パターンもやると面白いです。

つまり、1→16→1→16→・・・といった風に旧do itっぽく押す練習です。

かなり難易度は上がります。

・運指力

実践の譜面は当然横方向へのバリエーションも多いため、横移動に注目した基礎トレーニングも必要です。

例えば、12467から1本指(人差し指とか)だけ北斗させる移動の反復練習です。

この場合ですと、12467→3の人北斗の反復横跳びです。

2本指(人中とか)を鍛えたいなら1346→1256の反復横跳びとか。

3本指(人中薬)を鍛えたいなら1346→23567の反復横跳びとか。

更にバリエーションが多いので、こちらは実践の譜面を参考にしてどの指のどういった動きを鍛えたいかを把握して適宜抜粋して行うと良いです。

↓↓基礎トレーニングの具体的な方法については以下の動画でも紹介しておりますので参考にしてみてください。

●利点

潜在的なフィジカル力が上がる。

苦手な動きを基礎レベルから見直し、克服に繋がる。

やる量は調整しやすいので座学のアップに割り当てる等、ルーチンを組みやすい。

●注意点

多くの譜面はここまでやらなくてもオーソドックスな座学で対応できます。この練習自体は余程の難易度でない限りはやり過ぎる必要はありません(楽しいならやろう)。

④対策フローごとに見た座学

座学における具体的な個別の練習方法について紹介しました。

今度は、譜面を実際に対策することにおいて、初見時からクリア時までの一連のフローに注目します。

対策の進み具合と、それぞれに合った練習法について説明します。

1.初見~対策方法決定

最も最初の段階。まずは初見でプレイして、そこから粘着してもクリアが厳しそうなので座学すると決めた時です。

対策方法を決定する為に、できていない箇所・気になる箇所を把握しましょう。

・速くクリアすることを優先する場合

できていない箇所に的を絞って対策を行います。譜面通りに押すイメトレをするか、餡蜜を組むか等々。

・無難にクリアすることを優先する場合

できていない箇所の他に、気になる箇所も念のため対策しておきましょう。

例えば、初見では何となくできたけど認識が曖昧で何度もやると癖が付きそうな箇所です。

軽くイメトレするだけでも違いますし、簡単な餡蜜があるなら覚えておくと拗らせにくくなります。

・譜面がとても難しい、全箇所じっくり対策したい場合

超座学の部類になりますので、無差別にあらゆる箇所を対策しましょう。

この難易度になると餡蜜方法も相当気を付けないと後々修正する必要が発生し得るので、譜面が難しい程、最初の対策方法の構築に時間をかけるべきだと思います。

ガチ押し前提で対策する場合はそのまま押す練習を続ければいいですが、餡蜜前提の対策の場合だと餡蜜の組み方を考える必要があります。

基本的には普通の8分餡蜜がセオリーですが、譜面によっては様々な餡蜜が有効打になりますので難しい譜面については特に時間をかける所です(具体的な餡蜜方法の詳細は後述します)。

慣れと経験で対策のバリエーションも自然と広がっていきますので、ヘビーな座学erにとってはある意味一番楽しい段階かもしれません。

2.対策方法決定~7割の速度で追いつける

対策方法が決まったら早速練習です。

譜面を見ながらゆっくり打鍵する、スロー再生で見たまま練習、局所対策なら所謂フィジカル練習あたりが最初に取り組みやすい練習です。

③で紹介した練習ですと「1.流し練習」「2.フィジカル練習」です。

暗記が好きだったり、暗記が前提の難易度の譜面ならこの時点で覚えられそうな所はアバウトでもいいので覚えておくと後々楽になります。

この段階だとまずは目標曲の7割の速度なら叩けていることを目指しましょう。

ガチ押し座学であれば7割の速度で練習できてる時点で、元々見えている密度の譜面の癖抜きとかで効果が表れたりします。

3.7割の速度で追いつける~9割の速度で追いつける

この時点では既に、対策した動きのイメージは掴めているので、後はひたすら速さを上げていくことに尽きます。

フィジカル練習を継続するは勿論ですが、速くなる程、苦手箇所については練習の比重を重くしないといけませんので、「5.局所集中特訓」を取り入れるのも良いです。

また、苦手箇所が1~2小節とかで限定的に絞れているのであれば「3.メモライズ練習」も行うことで、効率良く対応可能速度を上げていくことができます。

7割から9割に上げていくと負担が急に上がっていきますが、焦って無理に速い速度で食らいつくよりも、確実に追いつく速度を上げていく丁寧な練習の方を優先した方がいいことは変わりません。焦らずじっくりの精神で。

現時点の限界速度がbpm150なら、bpm170で食らいつく練習を1割、bpm140~155で確実さを上げる練習が6割、苦手箇所の集中特訓が3割、といった練習配分例で行うのが無難でしょう。

9割で追いつけるようになれば、餡蜜認識慣れしてる人なら場合によっては既にクリアを狙えている状態です。そうでない人も、まずはゲーセンで実際にチャレンジしてみた方が良い頃合いだと思います。

4.実践チャレンジ~苦手箇所克服 + ほぼ10割の速度で追いつける

初めての実践チャレンジは緊張しますし勇気が要ります。

じっくり練習してから挑む派と、練習初期段階でいきなり挑戦する派がいますが、どのタイミングが最善かは分からないので各々のやりやすいタイミングが良いかと思います。

個人的には8割の速度、難しい譜面でも9割の速度で追いつけたらもう実践に入っていいかなという感覚です。

実践練習にも以下のようなメリットデメリットがあります。

・メリット

いい感じに試行錯誤できている前提であれば、得られる経験値が最も高い。

強度の負荷や刺激を受けるので限界速度を向上させやすい。

対策方針の方向性や実現性が問題ないか確認できる。

・デメリット

練習した動きが全然できなかった時のショックが大きい。

練習が不十分で闇雲にやると癖のリスクが大きい。

メリットについては言わずもがなです。PDCAサイクルのDoを積極的に取り入れればより多くサイクルを回せますよね。

デメリットについても、癖については家でしっかり練習していれば克服可能なものです。

躓く原因になりやすいデメリットは、「できなかった時のショックが大きい」というメンタル的なものです。

確かに沢山練習しても全然結果に出なかったらそれなりに凹むし、それが積み重なると実践練習に対して消極的になってしまい悪循環に陥りがりです。

上記のメリットデメリットを踏まえた上で、

例えば自分はこんな心構えで実践練習をしております。

・初日、特に初回はボロボロで当然

これはもう座学erならあるあるです。何年も座学やってても、新しい譜面を対策して挑戦する時は初回はイージー2%安定なんてことはざら。初日は記念受験の気分が丁度良いでしょう。

ちなみに、カイザーダリアDBMに取り組んでいた時期、相当丁寧に練習したおかげで挑戦初日にハードできたものの、その日の初回はbp200くらい出してました。

どんなに練習しても初回はボロボロで当たり前なのです。

・とりあえず5回やる

初回はダメでも、2回目3回目はさっきよりは食らいつくことができ、5回くらいやると(しっかり練習した場合ですが)練習通りの動きに段々近づいてく感覚になることがあります。

回数重ねるごとに全体のbpを少なくできれば尚良いのですが、1か所でも「さっきダメだった所が今回はマシになった」という経験が出来れば次に活きるので、数回やって練習の動きの再現度を各所ごとに高める意識をすると、それだけで実践で得られる経験値は高いものになります。

なので、1か所1か所において積極的に練習したことを試す意識をした方がいいです。

リザルト上のbp等を良くすることを気にし過ぎて肝心な箇所で守りの姿勢で入ると、得られる経験値も得にくくなります。

リザルトはあくまで曲全体のトータルの結果です。それは後から付いてくるものであり、最初はあまり気にせずに要所要所トライしていく精神の方が大事です。

・EXPAND-JUDGE(4倍判定)を使ってみる

判定を激甘にするオプションです。多用しすぎると本来ミス判定されるタイミングで叩く癖が付いてしまいますが、適度な回数であれば良い雰囲気掴みの練習になります。

アバウトなタイミングでも繋がったりすることから、判定を気にし過ぎずに覚えた動きを積極的に試すことができるので、実践練習初期段階だと特にオススメです。

ゲージも伸びやすいので、できた気分になってモチベにも良いですし。

4倍判定でハードを最初に目指すのもありですし、4倍判定スコアを意識すると通常判定のクリア狙いの指標になります(4倍判定のピカグレは通常のGOODより体感狭い気がするので)。

・改善ノルマを細分化する

座学したからってクリア成果をすぐに求めるのは良くないです。

クリアの前段階の細かい改善ノルマを意識しましょう。

bp、各難所の改善具合(1回でも上手ければ御の字)、各難所の連続成功、4倍判定クリアとかとか。

ノルマを細かくすることで、次への課題も細かく把握できるので、どこを強化すればいいのかも見つけやすくなるでしょう。

・成功例と失敗例を簡単に言語化しておく(動画も撮っておく)

何度もやっていくと難所・苦手箇所が分かっていきます。そのような箇所は特に意識が大事です。

失敗した場合は何故失敗したか

成功した場合は何故成功したか

この2つを簡単でいいので脳内で言語化しておくと試行錯誤のアプローチになります。

成功に対して:「思い切って早入りしたら上手くいった」「ここの全押しはふわっとテキトウに」「意外とあの2連打速くない」

失敗に対して:「今の箇所は力み過ぎた」「タイミングが速すぎた」「無駄押しが多かった」「皿を丁寧に回しすぎて回ってなかった」「ここのCNは体重かけすぎて逆に離しがち」

とかです。

細かく言語化することで、実践でも座学でも体の効率的な動かし方を身に着けるヒントになります。

自分で実践して、自分で考えてフィードバックして、自分で復習する。これを繰り返して初めて自分の体の効率的な動かし方を体得できます。

人に聞くのも参考程度には良いですが、その人と自分は脳も体も別物なので、最適解を掴むには実際に自分で試行錯誤する道は避けては通れないです。

成功例と失敗例を動画で小まめに取るのも大事です。

キービームを見れば、実は押せてない箇所、思ったより速く押しすぎた箇所とか分かるので、そこもフィードバックに繋がります。ライトニングモデルの録画機能をバンバン活用しましょう。

自分は気になる難所については、失敗例を数パターンに分けて撮ってます。謎ハマリ、押し負け、即落ち、怪奇現象、といった感じに。

以上、心構えとしてはこんな感じです。

すぐに成果を期待しない、まずは数回、でもちゃんと練習密度はしっかりと、って感じです。

満足行くまで実践練習をしたら、次の挑戦に備えて帰って座学です。

実践でできなかった箇所を集中特訓したり、全体の安定感をブラッシュアップしたりと、実践練習前よりも練習の方針を立てやすくなっているはずです。

対策方法が間違っていなければ、実践と復習座学を繰り返すことで、苦手箇所を克服し、対策速度も目標曲の10割速度に到達し、無事クリアまで辿り着けるようになります。

5.実践チャレンジ~動画検証、対策方法修正、独自の練習メニュー

対策方法が間違っている場合もざらにありますね。振り出しに戻ったつもりで一から組み直しましょう。

失敗の原因を把握するのに手っ取り早いのは前述した通り動画を撮って検証することです。

問題点を把握して、どこを修正するか、どこをもっと練習するか、といった次に向けたプランを立てましょう。

ありがちな問題点が以下の通り。

・対策の実現性の問題

そもそも餡蜜譜面が押しにくすぎたり、速度が全然間に合ってなかったりと、今のスペックでは実行が困難な場合です。

確実にbpを減らしたかったら律儀に下寄せ餡蜜、スコアも取りたかったらガチ押しで対策になりますが、ハード狙いであれば上下寄せ餡蜜や捨てノーツは有効打ですし、地力上げより先にクリア優先したいのであればもっと餡蜜箇所を増やす考えもあります。

実行難易度が高くて失敗すること自体は悪いことではありません。むしろ良い経験になっていると思います。もっと難しい譜面に取り組む時にその経験は活きるはずです。

しかし、実行難易度が高い程、長期的な話になりますし、もし本当に物理的に無理な対策方法を選んでいた場合はいつまで経っても拗らせたままです。

短期的に克服したいのであれば、目的の内容と相談しつつ対策の実行難易度を下げる方向性も考えましょう。

・対策の安定性の問題

対策通りの動きはできているものの、判定が当てになりにくい手法なので運任せになっている時とかこの問題が多いです。

例えば、

フルコン狙いなのに上下寄せ餡蜜が多すぎてBADが出やすい

EXH狙いなのに空POOR前提の手法を多用

捨てノーツが多すぎて実質フルコンみたいな要求精度

早入り前提の対策から急に遅入りベースの対策に切り替わってタイミングが掴み辛い

といった感じです。

形の覚えやすさ、押しやすさ、全押し万能説とかを優先しすぎると、上記のようになり、押せているのに結果は中々良くならないといった事態に陥りがちです。

運任せで数をこなして攻略するのも結果が出れば良いのですが、個人的には実行が難しくても安定性のある対策方法を選んだ方が後々良いと思います。

理論上ではより少ないbpを狙えますし、得られる対策経験値も高く、何より攻略がより面白くなると思います。

どうしても無理なら楽な方法に変えればいいし、楽して失敗するより苦して失敗した方が時間はかかるものの経験値的には成功していると考えていいでしょう。

実現性と安定性の両立は難しいです。

安定性を高くすると実現難易度が上がり、実現難易度を下げると安定性が低くなります。

目先の譜面を早くクリアしたいのか、長期的に取り組みながら上手くなりたいのか、結果にそこまで価値を求めないのか、考え方次第で対策方法が変わってくると思います。

・対策内容の問題

そもそも対策方法が適切ではなく、その通りに押せても成功しない場合です。これではいくら練習しても結果が出ません。すぐに修正しましょう。

これは知識の問題です。

ハンバーガー理論に抵触していないか(後述 or 黒イカ記事参照)

BAD取りのタイミング位置がそもそも正しいのか

CNの離すタイミング、皿の反応するタイミングのズレ(皿は小指でちょんと回すと若干遅れて反応しやすい)

その上下寄せは許容幅に収まっているか(bpm150未満の8分だとアウト)

事前に人に聞いたり、簡単な譜面でタイミング等の実験をして調べておくことで、対策内容が問題ないかを理論的に確認できます。

例えば、皿の早BADの幅を知りたかったら単発皿のノーマル譜面で実験できます。

もっとも、分かってても微妙に間違った組み方をしがちなので、トライアンドエラーを通して覚えていくものなのかもしれません。

自分も偶にやらかします。ゴビヨ皿有りDBMで、BAD取りのつもりで回した皿がBADにすらなってなかったりと。

・対策通りに実行できていない自分の問題

実現性の話に被りますが、譜面に追いつけてない時は、単なる練習不足や自身のスペックがその譜面に対して足りていないだけの場合も少なくないので、無理と判断してすぐにやり方を修正する前に、練習の量や質も見直してみましょう。

コロコロやり方を変えてもその都度対策進捗がリセットされますし、練習内容が薄いと自身のスペックも上がらないので拗らせに繋がりかねません。

その手法を諦める線引きは難しいですが、個人的にはステルスでほぼ等倍速度で再現できている練習段階にも関わらず、実践で沢山粘着してもほぼ成功しなかったのが1~2日くらい続いたら変え時かなと思います(ちなみに自分はこれでも相対的には諦めが早い方だと思います)。

対策しても押せない譜面を押せるようになる為のスペック上げとしては地力上げは勿論ですが、譜面特化練習については、

③で紹介した練習の「7.目標譜面に特化したハノントレーニング」「8.汎用的な基礎トレーニング」を参考にすると良いでしょう。

単純に暗記の精度が甘かった可能性もあるので、「4.ステルスメトロノーム練習」「6.ステルス通しタイムアタック」も取り入れてやれることは全てやりましょう。

④座学に必要な力とその鍛え方

これまで書いた内容の復習も兼ねて、座学に必要な力とそれぞれどんな意識をして鍛えれば良いかを書きます。

能力面の話で偉そうに書いてますが、自分自身もここは甘いと思う所が多々あるので、棚に上げた理想論として捉えてください。

1.暗記力・フィジカル力

座学の基本要素です。早く正確に覚え、より難しい動きを速く再現する力です。

暗記力について、素の記憶力を向上させることは短期的には難しいですが、暗記作業で楽をせず、ちゃんと脳に負荷をかけた暗記を意識することで覚えるのが速くなります。

細切れでもいいので譜面を見ないで再現する、これを繰り返して記憶パターン化していくうちに、段々覚えるのが速くなっていきます。

また、暗記作業時間は小分けした方がいいです。3時間を1回より、30分を6回です。

脳科学的には「エビングハウスの忘却曲線」で検索してみると小分けにした方がいい事が分かります。

更に、暗記対象譜面の特徴付け・関連付けも記憶の助けになります。

例えば「この譜面はあれと似てる」「この箇所は2356絡みが厄介」みたいに簡単に印象付けておくと覚えやすいです。

エビングハウスの忘却曲線の実験では特徴付けできない無作為な記号の並び順を記憶するものですが、音ゲーの譜面はまだ特徴付けできるので工夫次第でもっと早く覚えられるはずです。

まとめると、暗記作業の負荷・時間の小分け・簡単な特徴付け、この3点は意識しておきましょう。

フィジカル力について、これも速く正確に反復する練習をすることで手の神経・筋肉を強化することに尽きます。

地力や連打力とかの相関も強く、単なるスピード以外にも力の入れ具合も重要になるのでガチ押し座学みたいなのもやると間接的に向上すると思います。

ブラックサンダーDBMガチ押し練習をしたおかげでフィジカル力が一段階上がりました。

地力面ですと低bpm曲のDBSRが超オススメですよ。

2.対策再現力・実践試行力

対策した内容を実践で再現する力と、実践で粘着していくうちに試行錯誤して結果を良くしていく力です。

対策再現力については、新しい動きを実践レベルまでに速く習得できるか否かですので素質が関わる部分が大きいかもしれませんが、経験を積むことで十分にカバーできると思います。

新しい動きを実践する経験値もありますが、新しい動きを習得する経験を繰り返すことで引き出しが増えるので、徐々に新しい譜面に対して持ってる引き出しをヒントにすることができ、順応が速くなります。

実践試行力については、諦めない精神と言語化です。

全然ダメそうでも何か1つでも分かるまで挑戦し、その中で成功例と失敗例について、原因と状況を記憶が新しいうちに脳内で簡単に言語化しておく。

この意識をすれば粘着中での改善が速くなりますし、後日に向けた練習のヒントも掴みやすいです。

3.検証力・修正力・練習構築力

実践後で、分からなかった箇所は動画等で検証し、ダメな部分は修正します。対策内容自体がまともに行えてない場合は、できるようにする為の新しい練習メニューを構築するのも重要です。

検証力については、これは知識と経験です。仕様をよく知っていると動画検証のキービームだけでミスの原因が分かることが多いです。判定幅、皿の感度、ハンバーガー理論とかとか。

修正力についても、同じく知識と経験。過去の成功パターン、失敗パターンを多く持ってる方が正しく修正するのが上手い。ここら辺は手法の問題なので人に聞くのが手っ取り早いかもしれません(参考にできる範囲で)。修正する速さについても、暗記力とフィジカルが強い人が結局修正も速いので、THE 経験。

練習構築力については、譜面分析とハノンマニア度と譜面知識です。苦手箇所に対して、何故難しいのかを運指レベル等に細かく分析したり、それに適したセルフハノンを考えたり、似た傾向の譜面を沢山遊んでみたりと、練習の幅を連想的に広くすることが大事です。ハノンマニア、teatageマニアになれば、広く深くな練習方法を構築することができます。

例えば、45→6の交互が絡む乱打で苦戦する場合、中薬と薬の交互歯抜け連打、中CN薬56北斗、46→5の交互、とか練習バリエーションはいくらでも作れます。

4.発想力・集中力・継続力

気づきにくい有効打を編み出す発想力、だらだらやらずに密度の濃い練習をする集中力、長期的に続ける継続力。どんな分野にも出てきそうな言葉ですね。

発想力こそ素質が問われると思いますが、素の発想力が無くても経験と試行力があれば発想力がある人に見られます。

成功例と失敗例を沢山知ってる人の方が、奇天烈な手法を思いつきやすいですし、より正確にその手法の良し悪しを吟味できます。試行を積めば奇天烈な手法なりにコツを掴んで結果に繋がりやすいです。

例えば、8分餡蜜しかやったことがない人と、3連符餡蜜慣れしてる人とでは、5連符餡蜜に気づくのが速いのは後者ですし、それに速く順応できるのも後者だと思います。

集中力については、自分自身が昔と違ってだらだらやりがちなので説得力ないのですが、だらだら無駄に長時間やるよりも高負荷な練習を短時間集中した方が理想的ではあります。地力上げ練習でも、既にクリアしてる譜面をだらだら2時間やるより、クリアしてない難しい譜面を1時間きっちりやる方が(目標や基準によるけど)効果的だったりしますし。

継続力については、これはもうモチベーションとの向き合い方です。モチベーションを高める工夫をするか、そこそこのモチベーションで好きな曲譜面をまったり続けるか、そもそもモチベーションが無くても続くように歯磨きレベルの習慣に落とし込むか等、色々です。ちなみに自分は3つ目です。モチベーションゼロの時でもちょっとはやってます。

大げさに沢山書いたけど、大体の項目が時間かけて経験積むしかないので、座学はやっぱ量が正義な気がします(結論)。

⑤いろいろな対策方法

座学の種類、練習方法、フロー別の考え方、能力面の鍛え方、と概要的なものは一通り説明しましたので、ここからは具体的な話をしたいと思います。

座学や超座学をする時にほぼ必須になる餡蜜をメインに色々説明していきます。

1.「ガチ押し」

「ガチ押し」は多義語だと思ってますが、ここでは「非餡蜜」の意で用います。

譜面をそのまま押すという極めてシンプルなイメトレです。

地力と座学の中間的な位置とも言えます。

地力がある程度追いついている難易度の譜面なら比較的短時間で済むので、地力に自信がある人にはとても有効な座学です。

餡蜜と違って指の制御難易度が高いため、メトロノームのテンポが遅い状態と速い状態で押し方を変えすぎないように注意。

例えば、bpm200の乱打譜面の練習をbpm140で配置練習するときに、遅いことに甘んじてビタチョコみたいな押し方をしては実践では効果が薄いです。

遅いテンポの時でもbpm200を想定したソフトタッチな押し方を忘れないようにしましょう。

2.「逆餡蜜・ペチャ押し」

こちらもガチ押しに次いで即興性の高い対策方法です。

17皿を17→皿と無理皿処理する感覚で、鍵盤も難しい配置は逆餡蜜気味にずらしたり、ぺちゃ押しで拾いきる対策です。

素の地力で行える人もいますが、不慣れな場合はある程度の決め打ちはした方が安全だと思います。

例)BroGamer DPLのラスト

この部分、運指で取るなら中3中5が定石ですが、

「4567の56部分を薬1本でスライド」

「123の13部分を親1本でスライド」

「123、4567をぺちゃ押し(人23、薬56)」

といった別解もあります。

この譜面なら自分は運指押し一択ですが、こういった手法の方が良い結果が出そうな人は決め打ち座学をしてみると良いでしょう。

ちなみに高難易度DBRやDBM(非餡蜜)を極めたい場合、会得しておいた方がいいスキルかもしれません(統計的な話ですが・・)。

3.「8分餡蜜」

最もスタンダードな餡蜜。通常の場合は譜面を下に寄せて8分化することを指します。

特に工夫の必要がない場合は大体がこの餡蜜になると思います。

代表例としては3y3s SPAの序盤、NEMESIS DPA後半とかが有名です。

餡蜜基準の難易度は主にこの8分餡蜜で元の譜面の難易度をどれくらい下げられるかに依存します。

8分餡蜜を組んだ時に、押しやすさ・覚えやすさの2点で餡蜜緩和具合が測れます。

例えば3y3s DBMの餡蜜譜面ですと、(この密度にしては)押しやすく、繰り返し譜面なので覚えやすい為、SPの難易度と比べると座学er目線の相対的な難易度は大きく下がります。

まともに押すと超難しいNEMESISも、対策次第で緩和できる箇所が多いため、対策する人が増える程クリア人数も他の高難易度曲より増えている印象です。

ここでコーヒーブレイク問題、こちらの譜面は何の餡蜜でしょうか?

↓

↓

↓

↓

正解はRave*it!! Rave*it!!の譜面そのままでした(すいません)。

4.「8分餡蜜(上下寄せ)」

下に寄せるのが餡蜜の基本ですが、臨機応変に上にも寄せることで、押しやすい配置にしたり、覚えやすくしたり、微連打にも対応できたりします。

例)NEMESIS DPAの後半

黄色い囲いが通常の下寄せ。

オレンジの囲いが上下寄せ。

個人差はあるものの、この場合は運指難易度を軽減している(ちなみにこれに5鍵盤を空打ちする手法もある)。

例)GENOM SCREAMS、Rave*it!! Rave*it!!のDBM

上寄せが有効な典型例。ゲノムは形が覚えやすいし押しやすい。レイブイットも連打はこれでOK。

上下寄せは餡蜜実行難易度をより緩和する手法になる一方で、判定タイミングを上下どちらにもずらしているため、タイミングがシビアになるデメリットがあります。

また、軸成分が強いとハンバーガー理論に抵触した餡蜜を組みがちです。

詳しくは↓↓の黒イカDBM記事の「●ハンバーガー理論の説明」部分を参照。

一見簡単そうな配置に見えて、想定以上に上手くはめるのが難しくなりがちなのが上下寄せの特徴なので、できれば下に寄せる通常の餡蜜を優先した方が最終的に安定しやすいというのが個人的な考えです。

そっちの方が難配置耐性も鍛えられて今後にも繋がりますし。

勿論、結果が最優先なので自信あればどんどん使いましょう。bpm200とかであれば上下寄せでも流石に安定しやすいです。

5.「12分餡蜜(3連符餡蜜)」

ここから餡蜜上級者向けの餡蜜です。サイレントEXの座学経験のある人にとっては馴染みのある手法です。

本質的には上下寄せ餡蜜の部類ですが、リズムが12分主体の3連符で刻む餡蜜になります。

8分だけでは対処できない譜面(連打、ジャリジャリ、無理皿絡み等)に対して、8分より細かい12分に分割処理することで対応可能になります。

8分と比べて当然速度は速いので、より高度なハンドスピードや運指力が問われます。やってることが低bpmガチ押しみたいなもんなので、DBSR等でビタチョコ力を鍛えることと相関性が強い手法だと思います。

例)Mare Nectaris、DXY!のDPA

bpm250台の超高速階段や乱打の餡蜜、8分で崩しにくい無理皿処理の例です。

マレくらい速い乱打を3連符餡蜜する場合、8打を2個→3個→3個と「2-3-3分割」するのが鉄則です。タイミング的に最も安定します。

ただし、配置次第では3-3-2分割が良かったり、局所的に4個処理の方がいい場合もあるので、タイミングと相談しながら臨機応変に組むものです。

DXY!のような皿と連打が複合した場合も3連符は有効です。無理皿系はbpmが遅いのが多いので、結構3連符処理と相性良いです。皿有りDBMになるとほぼ標準装備な手法です。

例)Sinus Iridum DBM

マレ2DBMは通常の鉄則が通用しない配置が多くて難しいのですが、ここもその一例であり、3-3-2分割が有効な場面になります。

このやり方の場合、遅めベースで打鍵することになるので、この前後で早入り前提の対策を避けた方がいいことも念頭に置いた方がいいでしょう。

早めベースと遅めベースを混在させすぎないことも餡蜜の組み方で重要になってきます。

例)冥DBM

定番の冥DBMです。2連打・3連打が多い譜面は大体こういう処理になると思います。連打力も鍛えておくとこういう時に役立ちます。

6.「16分複合餡蜜」

8分だけでは対処できない譜面をより細かく崩す点では12分と同様の考えですが、こちらはより臨機応変に譜面を崩す思想で、リズムは等間隔ではなく特有のリズムに崩す手法になります。

主に微連打、32分乱打、無理皿絡み、押しにくい中速譜面とかに有効なのが多いです。

16分の速さで処理するため実行難易度は高くなりやすいですが、8分と16分に統一したリズム感覚のため工夫次第では3連符よりも押しやすく、打鍵イメージもしやすい有効打になることがあります。

例)NEMESIS、quell~the seventh slave~のDPA

どちらもトリッキーな崩し方。最低限の押しやすさを保ちつつ、都合よくノーツを16分下に寄せていくパズル感覚の組み方です。

タイミングを安定させる為に、バス等の表拍リズムをどちらかの手で押す形にすると良いです。

16分複合処理は餡蜜の中だと比較的難易度は高いものが多いですが、対策が難しいパターンに対しても安定感を重視した対策を組めるのがメリットです。

そのため、フルコンやEXH狙いで活躍することが多い一方、ハードまでなら捨てノーツ8分餡蜜とかの方が実行自体は簡単なので、この方法は一種のチャレンジ精神な対策方法とも言えます。

7.「10分複合餡蜜(5連符餡蜜)」

ここからマニア度が増します。素数連符餡蜜です。

より感覚的なリズムになりますが、小節線、曲の雰囲気、譜面の位置関係を目安にしつつ疑似的でもいいので素数連符を刻みます。

マニアックながらも、いざという時に非常に役に立つ手法です。

微連打や軸成分のせいで8分で組めないけど12分だと速すぎる譜面や、高速鍵盤中に無理皿が堂々と挟まってくるタイプの譜面とかに有効です。

例)Go Beyond!! DBM

自分の中では元祖5連符餡蜜曲です。8分だと捨て量的にハードが限界、12分だと速すぎる、間を取って10分といった方法になります。

この場合、bpm250の8分相当という絶妙な速さで、タイミングも意外とシビア寄りなのも5連符ならではの難しさという感じがします。

例)FAKE TIME皿有りDBM

高速系に平気な顔して絡んでくる無理皿は結構厄介なのが多いのですが、5連符との相性は良いです。

即興だと16分で皿を無理やり取っていた所を、事前に練習して5連符に和らげて順番に処理するイメージです。

画像の場合は、小節跨ぎ5連符というタイミングが難しめの処理方法になりますが、これも慣れておくと色んな場面で困らなくなります。

何しろ無理皿は小節の頭に配置されていることが多いので。

8.「7分複合餡蜜(7連符餡蜜)」

素数連符その2。

思想は5連符と同様ですが、5連符は8分と12分の間の10分というイメージに対し、7連符は6分と8分の間の7分というイメージです。

つまり8分では間に合わないけど、6分だと軸等のせいで上手く組めないといった譜面で、これが決定打になる場面はかなり限られると思います。

例)Sinus Iridum DBM

bpm250台の超高速乱打、頻発する軸成分、CNと色々噛み合ってるこの譜面には7連符が本当に効きました。

この場合bpm224相当なので高速曲として処理できることになります。

もっとも、7連符が本当に役に立ったのはこの譜面くらいしか記憶にないので、現時点ではメタ的な位置付けとも言えます。遊戯王に喩えると、サンダーボルト対策の為に避雷針をわざわざデッキに入れる的な・・・(座学erはそういう考えで取り組んでる人多そうですけどね)

一応、Everlasting Message DBMでも7連符は使ったものの、確か捨てノーツ込みだったし普通にミスってたから有効打と言われると微妙な所。

bpm230~260あたりの配置難な譜面に使えそうな気はします。

9.「9分複合餡蜜(9連符餡蜜)」

素数連符その3。

8分と10分の間のイメージで、8分では崩せないけど10分だと処理が難しい譜面に使います。

こちらもメタ感のある手法で、実行難易度は7連符より上だと思います。

理論的に有効な譜面としては、10分がきつい速度になるbpm帯でbpm210前後あたりの乱打や、bpmが遅くてもCNや無理皿の癖要素で10分処理を厳しくしている譜面にも相性良さそうです。

例)Almagest DBM

DBM的にはアルマゲの最難所はここです。

EXH達成の決定打となった画期的なやり方ですが、接続経験は1度もなく、かといってこれ以上簡単に崩すのもありそうにない、そんなレベルの譜面には有効といった感じです。

7連符は8分よりちょっと遅い感覚に対し、9連符は8分よりちょっと速い感覚なのですが、実際やると後者の方がタイミングが難しいと思います。

中途半端に速いのでフライングしやすく、小節線を当てにしにくく、粒も多いので9連符特有の感覚をリスニング等をして慣らしていく必要があります。

9打鍵のうち5打鍵目(画像だと半小節の直前の12457)が特にFAST BADになりがちなので、5打鍵目まで我慢できた時が成功例の感覚でしょうか。

他にも11連符や13連符とかの素数連符餡蜜も理論上考えられますが、「代わりの手法が無い」という意味で必須レベルになる素数連符は現時点では5・7・9の3種類くらいに限られる認識です。

ただし、座学する本人のフィジカル力・リズム感覚次第では他の素数連符も役立つ場面があるかもしれませんのでどこまでが有効な手法かは一概には言えません。

自分の場合はフィジカル寄りなので11連符より細かいのは16分複合ので賄えそうな気がします。リズムも分かりやすいですし。

10.「自由型餡蜜(小数点連符餡蜜)」

小数点連符餡蜜です。発想はこれまでの延長線上で、例えば9分と10分の間の処理が都合が良い場合は、9.〇〇分餡蜜といった感じです。

1小節1セットの餡蜜では発生しにくく、4分の3小節とかの中途半端な区切りで処理をした結果、計算上は小数点になったものです。

例)Go Beyond!! 皿有りDBM

最近達成したあれです。

4分の3小節で8打鍵なので、9.33分餡蜜(28/3分)です。bpm233の8分相当です。

この箇所の9.33連符処理が個人的なブレイクスルーでして、この手法に切り替えて以降、大ダメージからノーダメージまで改善でき、開幕の突破率が大幅に上昇しました。

他にも、まだ取り組んではいないものの、9.14分や10.33分の処理が使えそうな譜面もあります。

高難易度の皿有りDBMは予想外な有効打が存在し得る上、まだ未開拓な部分も多い為、素数連符や小数点連符はいずれもっと色んな譜面に役に立つのではないかと思います。

無論、見かけ上のマニア度を上げる為にこういうネームをしているものではないです。

クリアする為の最善手の結果、編み出されたイレギュラー連符処理です。

好奇心は大事ですが、目的と手段を間違えないように。

11.「BAD取り餡蜜」

餡蜜を組む時は理論上接続できるやり方にするのがロマンあって理想的ですし、自身の成長にも繋がります。

しかし、どうしても今のスペックではそういったやり方が無理な場合、コンボを切る前提で餡蜜を組むのも手です。クリアしないことには元も子もないですからね。

捨て作戦と言っても、単に捨てるだけではハードだと14捨て、EXHだと6捨てが限度(回復量考慮なし)です。

これを意図的に早BADで取ることで、ハードだと26捨て、EXHだと10捨てと随分猶予が広がります。

正確性は保証できませんが、ゲージの減少量は以下の通りです。

ハードゲージの場合、仮にGOOD無しだとしても見逃しノーツは60ノーツにつき1個でイーブンです。

一方、早BADは30ノーツにつき1個ミスになり、結構バカにならない差があることが分かります。

例)Verflucht L DBM

高速6個押し耐性がある人ならこのやり方はベストとは言い難いですが、所々全押し処理などで配置を簡単にしつつ早BADでダメージを緩和しているのが分かります。

これだけ密度があると回復も多いのでBAD取り作戦が上手くいけばほぼノーダメになります。

例)Go Beyond!! 皿有りDBM

皿有りDBMで厳しい無理皿があったら、このようにゲージ節約作戦ができます。

1拍分くらい早めに皿を回してBADで取る形です。

DBMだとこれで9.2%分節約できてるから大きいですよね。

例)Timepiece phase II(CN Ver.) DBM

CN系には遅BADで取る方法もあります。

黄色く囲った部分のように、敢えて遅いタイミングで1回だけ押すことで、CNを捨てるにしてもBAD判定で捨てたことになっているものです。

BAD取り対策は、普通に考えたらゲージ計算上無理と思われる難易度の譜面も攻略可能になるため、一定以上の難易度になると有用性が高くなる手法です。

無論、普通に捨てるよりも実行難易度は上がるので、一歩間違えたら逆効果になるので注意です。うっかり2個BAD出てしまったら1個見逃しよりダメージ大きいわけですからね。

コンボを切る前提の対策はクリア優先の有効手段ではありますが、多用しすぎると対策力含めたスペックそのものを鍛える機会が減ってしまうとも言えます。

クリア最優先か、実力もちゃんと上げたいか、これら2つのバランスが大事です。

そもそも餡蜜を組む時点で地力向上の機会を減らしてるとも言えますので、どこに線引きを引くかです。ここまでは妥協、ここからはポリシーを貫く的な。

自分は比較的結果主義な考えですが、対策力向上も目指して実行難易度の高い対策方法にチャレンジすることが多く、コンボを切る前提の対策は最終手段的な位置付けに捉えてます。

限度を超えた一部の超難易度譜面に対しては本当に仕方ないとは思いますが。。

⑥譜面タイプ別に見た座学力の上げ方

様々な餡蜜と、それぞれと相性の良い譜面タイプについて解説しました。

次に、譜面タイプ別に分けて、それぞれどのような練習をすれば座学の基礎力向上に繋がるかを説明します。

1.乱打譜面の餡蜜

物量譜面の標準装備となる高密度乱打譜面。

これらは餡蜜基準だと3~4個の同時押しラッシュ、難しいのだと5~6個押しも絡むようになります。

ちなみに座学erは唯の乱打譜面を見ただけで何故か6個押しの数を数えてしまう癖があります(諸説あり)。

乱打餡蜜のポイントは「同時押しの単一パターン」「同時押しの移動パターン」を把握することです。

まず「同時押し単一パターン」について。

片手同時押しは以下のように全部で128通りです。

これら全パターンの同時押しについて、難しい配置は特に運指練習して対応できるようにしましょう。

2~4個押しについては高速系同時押しDBR、DBHRでも沢山練習できるので、それらを回すのも効果的です。

2456配置とかは咄嗟に押すのは中々難しいですが、1256や3567みたいな絶妙に押しにくい同時押しあたりまではランダムでも拾えるようになると、いざ座学する時に耐性が付いているはずです。

5個押しについては超座学する人には克服したい分野です。

ここら辺になるとDBRで遭遇する機会も少ないので、座学自体が一番の同時押し練習になると思います。

4個押しと違って別解も少ないので、中5・中6・小5・親5あたりは満遍なく使えておく必要があります。

6個押しについては、まずはレイブイットDBMをやりましょう。

それで基礎を身に付けたら、3重乱打系の譜面を座学練習してみる流れになります。

これはもう完全にメタ張った経験量の勝負です。

以下、難型同時押しの運指例を記載します。

●4個押し

1236(親‐人‐中‐薬)

2456(人‐中‐親‐薬、人‐中‐小‐薬、人‐中‐薬‐小)

2567(人‐中‐薬‐小、人‐薬‐中‐小、人‐親‐薬‐小)

●5個押し

12356(親‐人‐中‐小‐薬、親‐人‐中‐薬‐小、手のひら)

12347、12367(親‐人‐中‐薬‐小)

12346(親‐人‐人付け根‐中‐小、親‐人‐中‐薬‐小、人‐中‐親‐薬‐小)

24567(人‐中‐親‐薬‐小、親‐人‐薬‐中‐小)

●6個押し

123467(親‐人‐人付け根‐中‐薬‐小、人‐中‐親‐薬‐小‐チョップ)

124567(親‐人‐中‐薬‐小‐チョップ、人‐中‐薬‐親‐小‐チョップ)

運指に得意不得意はあれど、別解運指も一通り押さえておいて損はないです。

次に「同時押しの移動パターン」について。

流石に128通り→128通りを全部網羅するのは鬼なので、ざっくりとパターン分けします。

難しい移動パターンで頻出なのが2本指単位で見た移動と軸成分です。

まず2本指単位で見た移動について。

これは特定の2本指に注目して難しい動きを要求されるかといった見方をしたものです。

例えば、12567→1345の移動パターンは、人中で見ると25→34が難しく、中薬で見ると56→45が難しいです。

指の移動距離、2本指を反発させるような移動とかで移動難易度を上げているので、

苦手な移動パターンがある場合はここらを意識した反復トレーニングが大事です。

次に軸成分について。

こちらは移動前後の同時押しの配置関係で、同じ配置が部分的に連続している所に注目します。

つまり部分的に軸(連打)がどれくらい絡むかといった見方です。

指がもつれたり記憶が混濁したりする要因になりやすいです。

例えば、1267→46→2347の移動パターンは、軸になっているのが4と6です。

そのため、中薬小で67→46→47の動きが転びやすく、BADハマリの要因になりやすいことが分かります。

軸成分の多い処理は軸や連打絡み譜面の力加減が重要になるので、高速同時押し譜面や低bpmガチ押し系の譜面をDBSRで地力上げするのが似た疲れ方をするので良いです。

☆9ですと連打枠でS-Bahn、同時押し枠でCrank itあたりのDBSRがかなりオススメです。

DBSR練習では色んな力加減を試すためにも、

敢えて全ノーツフルパワーで叩く奏法、全然力を入れない省エネ奏法

といった風に、譜面だけではなくプレイにもバリエーションを増やしてみると尚良いでしょう。

移動パターンについても運指の引き出しを多く持っておくことが大事です。

例えば、2456配置に対しては主に親5、小5、小6の3通りの取り方がありますが、2456の直前のノーツ次第でどれが楽が変わってきます。

下図の通り、直前が67なら小5(例外あり)、直前が57なら小6、直前が7皿なら親5、が個人的に楽な動きだと思います。

運指の選択は対策実行難易度に大きく影響します。

多少慣れていない運指でも、同じ譜面を何度もやり込めば慣れてきますし、引き出しも増えて今後の対策力にも繋がるので積極的に練習するべきです。

また、これはオマケとして話しますが、同時押しについてはレゲエ式というものがありまして、任意の同時押しについて特有のホムポジで全て対処できるDPの完全固定が理論的に実現できるものです。

詳細は以下の動画で解説しております。

レゲエ式の大きなメリットの一つは、全押しCN中に15抜けや37抜けを要求された時や、連皿+多重押しラッシュな譜面が片側に来た時に強い所です。

なお、実行難易度はとてつもなく高く、まだまだ実用化はされていない理論上理論な位置付けです。

いつかは有用化されるのでしょうかね。

2.連打絡み譜面の餡蜜

8分で組めない難しい譜面には連打が絡んでいたり、長い連打が配置されていたするのがあります。

よって、12分や10分などのより細かい餡蜜で組むことが多く、フィジカル力がものを言います。

長い連打については餡蜜どうこうじゃなくそのまま押すしかないですからね。

対策面ですと、連打はハンバーガー理論に引っかかりやすいので組み方としてはそこに注意しましょう。

連打系で特に鍛えるべきなのがフィジカル面。

連打対策には連打譜面や連打練習をやることに尽きます。

筋肉と独立性を鍛えましょう。

DBSR、長い連打曲(ファックスやリベレのDBMとか)、メトロノームに合わせて連打ハノン、メトロノームに合わせて歯抜け連打ハノン(13→1の往復等)

あたりが定番の連打トレーニングです。

DBSRは16分単位でだらだらずっと続く系の方が連打が来やすいので、

Heavenly Sun(IIDX VERSION)、革命みたいなのをオススメします。

連打ハノンについては、フィジカル練習の要領で長さ・速さを色々弄って練習しましょう。ドラムの練習であるストーンキラーも参考になります。

単なる連打に加えて、同時押しやCNを混ぜたりしてスピード以外の負荷も適宜変えると応用が利くと思います。

3.ジャリジャリ譜面の餡蜜

24分以上の超高速乱打譜面です。

ディアボロ、ハンマー、マレ、マレ2、英雄あたりがありますが、PPや卑弥呼とかも絶妙に24分があって難しいですね。

こちらも8分では対処できないのが多いので、細かい連符の餡蜜が必須になりますが、連打絡みと違ってジャリジャリは横に広い譜面になりがちなので、軸成分というよりも横移動の激しい高速同時押しが多い印象があります。

よって、ガチ押し座学やDBRとかで実践的な譜面でハンドスピードを向上させるとジャリジャリ系の対策力も上がると思います。

また、ジャリジャリ系の餡蜜は本質的には上下寄せなのでタイミングを合わせる難易度も上がります。

普段の地力上げとかでGOODを少なくすることを意識して最低限の判定力を付けると餡蜜時でも安定感が増すかもしれません。

コツが少ないタイプの譜面ですが、コツが少ないからこそとても対策が難しくなりやすいです。

ジャリジャリ系と餡蜜対策は相性が良くなく、現時点で皿無しDBMハード最難関はマレで、次点候補がマレ2なのではないかと思う程です。

4.CN譜面の対策

CNは癖譜面枠という認識ではあるものの、近年の高難易度譜面はCN絡みで難易度を上げるのが多く、標準装備と言っても過言ではないでしょう。

他機種でもロングノーツ要素は人気要素の一つであり、弐寺もそれに合わせて今後も増えていく譜面属性だと思うので得意にしておきたい分野です。

CN譜面対策の難しい所は、CNを押しっぱなしにしながら他の鍵盤を叩く必要があるため、少ない本数の指で対応することにあります。

よって通常よりも難しい運指が求められやすいです。

更に、どれかの指を押しながらなので、物理的な難易度もそれだけ上がります。

まずは運指面の対策。

CNの位置が1か7であれば比較的通常の鍵盤に近い動きで対応できます。

しかしCNの位置が中央に行くと運指が困難になりやすいです。

特に右手基準の3CNは最も難しくなりやすい配置です。

そこで、CN絡みに求められる独特な運指パターンを以下に紹介します。

●人1運指

親3でCNをしながら2→1移動

●中2運指

親3でCNをしながら4→12移動

人3でCNをしながら1→2移動

●親2運指

人3でCNをしながら1→2移動

それぞれの使いどころは例えば以下の感じです。

上記の特殊寄りな運指の他に、人4、中3、中5、中6、小5、小6運指等についてもより高い汎用性を身に着けておく必要があります。

1パターンの同時押しに対して複数通りの運指ができるようになっておきたいということです。

例えば、1356単発に対しては中5と中6の2通りの方法が考えられますが、薬5でCNしてる途中に136が降ってきたら中6で対応が求められます。

また、2367単発に対して中3を使うことはわざわざしませんが、123同時押し開始によって中3でCNしていて、その後に267が降ってくる譜面の場合は中3が求められます。

網羅し切るのは難しいですが、

以下のような譜面パターンになると、同じ同時押しに対しても普段と違う運指が要求されます。

このように、1本指単位で特殊な運指が求められたり、1パターンの同時押しに対して慣れてない運指・本来あり得ない運指が求められるのがCN譜面です。

1本指単位の特殊な運指については、CN絡みのDBRで簡単めの曲からこなして運指の引き出しを増やしていくことをオススメします。

1パターンの同時押しに対する運指の多様性については、実際にCN譜面の座学をするのが一番ですが、普段から任意の同時押しに対してやってない運指パターンを練習してみるのも面白いと思います。

136に対してわざと人親薬で取ったりとか。

次に物理的な対策について。

CNを押しながらだと当然普通にやるより限界速度が落ちます。

まず力を入れにくいし、力を入れすぎると鍵盤からの反発も強くてCNを離してしまう原因になり、力加減が難しいです。

なので、CN譜面は特に上手な脱力が大事です。最低限CNが離れない力と、他の鍵盤もギリ拾えてる匙加減を反復練習で掴んでいきましょう。

これも練習と実践ありきですが、ハノン的なメニューを組むなら、

・CNしながらどこか連打するハノン

→ 指の独立性、脱力前提でのハンドスピードの強化

・CNしながら任意の2通りの同時押しを往復運動

→ 実践向けの運指トレーニング

あたりです。

26CNしながら147を連打したり、1257CNしながら中指で4↔6往復運動したり、いくらでもあります。

まとめると、

CN独特な運指に慣れる、苦手な運指を減らす、1つの同時押しに対して複数の運指を試みる、力加減を覚える、独立性を意識、脱力前提での同時押し移動速度を上げる

ここら辺がCN対策において大事なポイントだと思います。

5.無理皿譜面の対策

DP高難易度格のNEMESIS、DXY!、Cheer Train等の対策や、DBerの場合は皿有りDBMを目標にする場合で必須になる分野です。

無理皿譜面は密度の割に難易度がはね上がります。

逆に言えば難しい譜面でも密度は低いため、縦方向の物理的な難しさよりも、横移動に忙しい傾向が多いため、工夫の余地が多く座学し甲斐のある譜面と言えます。

無理皿対策パターンは大きく分けると、

皿と鍵盤を同時に取る処理、皿と鍵盤を往復する処理です。

皿と鍵盤を同時に取る処理について、頻出パターン含め以下の通り紹介します。

左の列:単発の隣接処理。どこまで同時取りして、どこから逆餡蜜するかはお好みで。

中央の列:2個押しと同時取りをする頻出パターン。基本的に人親(親人)だけど57Sは親ぺちゃの方が得意な人も。NEMESIS DPAレベルでもここら辺の処理を押さえておけば隣接関連については十分です。

右の列:皿有りDBMer向けのマニアックな配置(46Sは場合によっては通常DPでも使える)。35S、357Sは手のひら押し、47S、37Sは人親で頑張る、567Sは中人親かぺちゃ。図には書いてないけど36S(親人)も何かに使えそう。

左と中央のパターンは頻出なので得意にしましょう。

右のパターンは譜面によりけりですが、いざという時に効くので興味があれば練習して損はないです。

皿と鍵盤を往復する処理について、こちらは瞬発力を鍛える無理皿トレーニングがオススメです。

例えば以下の動きをしてみましょう。1246同時押しについての例です。

1つ目:無理皿ラッシュが来た時の定番処理の鍵盤→2連皿→鍵盤パターンの反復。

2つ目:皿が1枚ずつ版。皿を回す方向を上下交互、左右交互とか色々試してみましょう。

3つ目:隣接皿処理をの複合。苦手なパターンと組み合わせて要練習。

4つ目:2個押し隣接との複合。餡蜜前提だと結構頻出。

隣接処理と往復処理の2つの処理パターンを譜面に合わせて組み合わせることが無理皿対策の基本となります。

鍵盤と皿を適宜ずらして上記の処理パターンに落とし込んでいく流れになりますが、

皿の方が(恐らく)GOOD幅が広い気がするので、できれば皿を早取りするのを優先した方がいいと思います。

無理皿対策は16分複合餡蜜や3連符等、トリッキーな手法が正解になることが多いので、前述した「いろいろな対策方法」の後半部分は一通り網羅しておいた方が良いです。

6.連皿譜面の対策

連皿譜面は連打譜面と性質が似ており、対策前提でも元の譜面の地力がものを言う傾向が強いです。

対策するにしても24分皿を下寄せして16分で処理する類くらいで、結局連皿力そのものが問われます。

よって日頃から連皿曲を沢山選曲しましょう。

連皿はパターンゲーなので苦手な人は簡単な連皿曲から丁寧に地力を付けていくのがオススメです。

リズムがテクニカルなタイプは逆餡蜜暗記でどうにかなるにしても、bpm200の16分超えの速度で回す場合は経験がものを言うので、簡単系で慣れてきたら高速連皿曲を沢山選曲して回す時の力加減を覚えていきましょう。

対策としての注意点はハンバーガー理論くらいでしょうか。

左の譜面を逆餡蜜する場合、中央の処理が普通であり、右の処理は早入り前提じゃなければハンバーガー理論に引っかかる手法になります。

7.ソフランの対策

適正ハイスピより遅いと見辛さはありますが、しっかり暗記していればクリアはどうにかなります。

ギアチェン方法もありますが、ギアチェンミスのリスクもあるので個人的にはギアチェン無しで対策をしたい考え。ここの選択は本当に人それぞれ。

低速耐性を付けるにはノースピや緑数字縛りがオススメです。

苦戦している箇所の緑数字を計算して緑数字縛り練習をしてみるのも良いでしょう。

適正緑数字が340かつ冥のbpm170部分が苦手な場合、340×200÷170で緑数字400で縛りプレイをすることになります。